Il arrive dans notre vie, que nous aimions follement deux ou trois personnes, jusqu'à vouloir tout remettre en cause pour cet homme, pour cette femme. Cela ne dure qu'un temps, peu à peu, le sentiment amoureux s'altère, la déception, nous le savons, ne venant que de nous-même. Le danger illusoire de hausser la personne aimée sur un piédestal. Le héros de quelques mois tombe à terre, tel un dieu vénéré se brise quand il chute. On parle du roman de Lise Tremblay, L'habitude des bêtes.

Ce n'est pas un livre où les bêtes ont la parole, loin de là. Ce sont les humains qui la prennent pour signifier ce qui les tourmente au point d'abandonner la ville, comblant de réminiscences amères leur solitude campagnarde ou forestière. C'est le cas du dentiste Benoît Lévesque qui, du jour au lendemain, s'est défait de son arrogance égocentrique, s'ingéniant à comprendre ce qui l'avait rendu aussi détestable. Il n'avait qu'une passion, la chasse. Du haut de son hydravion, il dominait non seulement la forêt, les lacs, mais aussi ses territoires personnels qui n'étaient autres que sa femme et sa fille. Peu à peu, le dégoût l'a fait atterrir, sauf qu'il était trop tard. Sa femme avait demandé le divorce, sa fille, en proie à des désordres caractériels, lui avait rabâché qu'elle ne « désire être rien », « ne veut rien qui dépasse », au point de se faire enlever les seins. Elle a trente-deux ans. Le narrateur, depuis plus de vingt ans, a choisi de vivre aux abords d'un village du Saguenay, s'est lié d'amitié avec Rémi, sorte d'ermite, homme à tout faire, qui, jeune adulte, avait repris la ferme de ses parents, l'a revendue, se contentant d'élever des poules. Il vit avec sa sœur, n'aime pas les étrangers. Même ceux qui ont bâti un semblant de vie confortable, proches du village depuis de nombreuses décennies. Ces étrangers ne comprennent soi-disant rien aux relations parfois tendues qui s'instaurent entre villageois. Il y a aussi Mina, octogénaire, qui, elle aussi s'est retirée, après avoir divorcé et tenu le dépanneur, rendez-vous des chasseurs. Elle a passé ses hivers en Floride, ne souhaite plus qu'un seule chose, mourir dans son chalet branlant, qu'entretient Rémi. Le narrateur a un vieux chien, Dan, atteint d'un lymphome, il a peu de temps à vivre. Le lecteur fait connaissance de la vétérinaire, Odette, qui le soigne. Proche de la retraite, elle essaie de se convaincre que la vie est encore belle. Pour ce faire, elle boit trop.

Si on a énuméré cette panoplie d'humains, c'est qu'ils gravitent presque journellement autour du dentiste Lévesque. De temps à autre, ceux-ci se laissent aller à quelques confidences d'ordre privé. Mais ce jour-là, Rémi lui annonce que Mina a vu un loup, au grand dam de « la gang d'en bas. Pendant la chasse, ils deviennent fous. » Il y a ceux qui protègent les loups, ceux qui rêvent de les abattre. Dualité qui divise les villageois, les loups étant par instinct l'ennemi de l'homme. Les frères Boileau, qui font la loi sur la montagne depuis toujours, tenteront d'organiser une battue pour éliminer les prédateurs qui déciment les orignaux. Conflit servant d'habile prétexte pour faire part au lecteur de la complexité des êtres. Tous, dans ce roman, vieillissent avec la peur de mourir. Les déceptions de l'amour. L'inéluctable victoire de la mort. C'est de ce conflit, mené de main de maître par Lise Tremblay, que le roman tire son importance. Elle nous met constamment face à notre petitesse, comme le sont les protagonistes qu'elle manipule avec adresse, leur inculquant à chacun et chacune, un brin de philosophie nourrissant leur existence. Des rencontres paisibles s'ajusteront au remords, dénoueront des malaises, l'écrivaine concluant que les choses les plus communes finissent par s'apaiser après s'être disloquées au fond de notre conscience blessée. Le monde extérieur possède ses leurres, celui à l'intérieur de nous, ses incertitudes. Comme si la mort d'un chien aimé témoignait de la précarité de nos sentiments. Après, il est trop tard. Le narrateur a perdu ce qu'il pensait lui être le plus cher au monde, son chien, alors qu'il avait négligé sa femme, maintenant apaisée auprès d'un homme différent, se désintéressant de sa fille, victime d'un diagnostic erroné. Là encore, il sera trop tard pour renouer avec la jeune femme. Il se rendra compte que lui aussi mourra, solitaire et faillible. Ne pouvant changer le cours des événements.

Le roman s'ouvre avec la fille du dentiste Benoît Lévesque, se referme avec elle. Entretemps, hommes et femmes auront tremblé, appréhendé, ne se fiant qu'à leur passé, se disant peut-être qu'ils auraient pu mieux faire. Hébétés que les années les aient marqués sans point de non-retour. Les bêtes, ici, chien et loups, s'entrecroisent au-delà des exigences des humains, qu'ils soient prédateurs ou apprivoisés. À travers cette histoire de loups réfugiés dans la montagne, le village continue à vivre, mettant en scène quelques individus eux-mêmes égarés dans un dilemme humain, sans fin, quand il s'agit de se réconcilier avec ceux qui seront toujours étrangers. Le loup ne l'est-il pas lui-même ? Malgré tout, et c'est heureux, une sorte de béatitude plane dans ce récit, les personnages nommés ayant trouvé quelque porte de sortie même si de temps à autre, elle ne manquera pas de claquer, quand le doute s'infiltrera par grand vent, porteur d'un message trompeur. Pour avoir lu l'œuvre de cette écrivaine, honorée de plusieurs prix littéraires, on connait l'écriture sobre, efficace, sans fioritures, qu'elle utilise pour narrer des récits bondés d'événements insolites que les gens fomentent, bravant la modernité suspecte des grandes villes. Roman qui se lit d'un souffle, avec, peut-être, à ses côtés un chien de bonne compagnie, docile et fidèle.

L'habitude des bêtes, Lise Tremblay

Éditions du Boréal, Montréal, 2017, 165 pages

Critique de livres, romans, nouvelles, récits.

Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau

lundi 29 janvier 2018

lundi 22 janvier 2018

La souffrance comme dernier recours à survivre *** 1/2

Dans Facebook, comme dans la vie, des chefs de file, hommes et femmes, tiennent à jour la continuité d'échanges ou de partages qui alimentent une virtuelle amitié, en discutant d'anecdotes plus ou moins généralisées. L'air du temps, la teneur des livres, les arcanes de la politique. Divers sujets qui offusquent, qui font rire, telles des discussions sur la qualité de la langue française, de son évolution. Il y a toujours des pour et des contre jusqu'au moment où on se rend compte que ce n'était qu'un petit tour et puis s'en vont... On a lu le roman d'Éric Simard, Martel en tête.

S'il est vrai que nous sommes peu conformes à l'image bien souvent paisible que nous présentons à nos comparses, une fois encore, un écrivain nous l'a prouvé en écrivant une histoire insolite, si peu en accord avec ce qu'on connaît de son apparente personnalité. Que nous dicte notre subconscient quand nous nous laissons aller à nos démons intérieurs, ceux-là ne s'éveillant qu'à l'occasion d'un rendez-vous hors du commun ? Telles les maladies que notre corps engrange, ne se manifestant que lors d'un déploiement intempestif de nos invalidités.

Après avoir lu le récit que nous propose Éric Simard, on s'est posé une question qui n'a abouti qu'à une chronique succincte, traitant du parcours d'une femme qui, de sa naissance à sa mort, n'a pensé qu'à se détruire sans avoir, au passage, éliminé plusieurs de ses semblables. Où commence l'horreur, où se termine la tolérance que nous portons aux agissements de certains êtres, contaminés par le mal duquel nous parlons sans toutefois en réaliser la réelle portée ?

Donc une histoire dure comme un diamant, pathologique serait plus enveloppant pour discerner les causes morbides qui agissent sur la narratrice, causes incompréhensibles à un esprit équilibré. Mais là encore, la valeur des mots semble minimiser le comportement haineux de cette femme, décortiquant ses actes et ses préjudices année après année. Elle s'est mariée, a été mère, a aimé, a haï jusqu'à la folie. A tué, pensant que le crime adoucirait sa rancœur. Elle veut vivre seule, ignorant qu'elle l'est depuis longtemps, depuis qu'une confusion hautement maladive a cerné son cerveau, son corps. Comment s'aimer dans pareil désastre mental ? Son corps se désagrège. Son esprit se disloque. Les médecins emploient les grands moyens, essayant de juguler la tentaculaire, morbide passion qui la brûle jusqu'à l'os. Elle est enfermée, ceinturée, anesthésiée. Lobotomie physique et mentale. Rien n'y fait. Quand elle revient à elle, la narratrice retombe dans ses affres habituelles qui la dévorent, annihilent ce qu'elle espère d'elle-même. Jusqu'au jour où une petite fille ne cessera de la visiter, la narratrice piégée dans un état d'enfance tronquée, qu'elle devra payer de sa vie. La petite fille s'avère-t-elle un miroir de l'enfant qu'elle a tué hors et à l'intérieur d'elle-même ? Du remords qu'elle ne peut nommer, trop engoncée dans ses travers dramatiques ? Tout dépasse cette femme, le décompte de ses années entre dans une phase de mort sursitaire, de rires déments, de désorganisation subversive. La jeune inconnue l'entraînant vers des dérives où se débattre ne servirait qu'à se noyer, à s'étouffer dans des spasmes violents, hors de toute accalmie libératrice. Cette fillette, qu'elle ne veut plus rencontrer, elle en a peur, a très bien saisi qu'il est temps de régler des arriérés mortifères, aujourd'hui âgés de soixante-dix ans, l'âge de la vieille femme. Sentence d'un ange démoniaque.

C'est un roman qui fait un énorme bruit en soi. Tonitruant. On est ressortie de cette atmosphère glauque, pénétrée d'une sensation d'impuissance face à la souffrance étreignant cet être humain. On ne sait trop si la personnalité féminine de la narratrice intervient comme élément déclencheur de haine ou d'amour. Échapper peut-être à ce qu'il lui est impossible de devenir, une erreur génétique ayant été commise au niveau d'une improbable identité. Rébellion du sexe ? Marque au fer rouge d'un événement tragique toujours dissimulé ? Le corps et l'esprit se confondent au cours d'une procédure dysfonctionnelle qui n'engage que la narratrice, constamment en bagarre folle avec un jumeau ou une jumelle, comme si avorter de l'un ou de l'une eût été le seul moyen de tuer l'anomalie déstabilisant cette femme qui, à la fin de sa vie, ne se révèle qu'en l'état embryonnaire.

À lire absolument, en laissant de côté le conformisme de nos vies confortables, dénuées de tout sens immoral, de tout désordre physiologique. Suffisamment pour s'interroger sur la précarité de nos contre-courants.

Martel en tête, Éric Simard

Les Éditions du Septentrion

Collection Hamac, Québec, 2017, 160 pages

S'il est vrai que nous sommes peu conformes à l'image bien souvent paisible que nous présentons à nos comparses, une fois encore, un écrivain nous l'a prouvé en écrivant une histoire insolite, si peu en accord avec ce qu'on connaît de son apparente personnalité. Que nous dicte notre subconscient quand nous nous laissons aller à nos démons intérieurs, ceux-là ne s'éveillant qu'à l'occasion d'un rendez-vous hors du commun ? Telles les maladies que notre corps engrange, ne se manifestant que lors d'un déploiement intempestif de nos invalidités.

Après avoir lu le récit que nous propose Éric Simard, on s'est posé une question qui n'a abouti qu'à une chronique succincte, traitant du parcours d'une femme qui, de sa naissance à sa mort, n'a pensé qu'à se détruire sans avoir, au passage, éliminé plusieurs de ses semblables. Où commence l'horreur, où se termine la tolérance que nous portons aux agissements de certains êtres, contaminés par le mal duquel nous parlons sans toutefois en réaliser la réelle portée ?

Donc une histoire dure comme un diamant, pathologique serait plus enveloppant pour discerner les causes morbides qui agissent sur la narratrice, causes incompréhensibles à un esprit équilibré. Mais là encore, la valeur des mots semble minimiser le comportement haineux de cette femme, décortiquant ses actes et ses préjudices année après année. Elle s'est mariée, a été mère, a aimé, a haï jusqu'à la folie. A tué, pensant que le crime adoucirait sa rancœur. Elle veut vivre seule, ignorant qu'elle l'est depuis longtemps, depuis qu'une confusion hautement maladive a cerné son cerveau, son corps. Comment s'aimer dans pareil désastre mental ? Son corps se désagrège. Son esprit se disloque. Les médecins emploient les grands moyens, essayant de juguler la tentaculaire, morbide passion qui la brûle jusqu'à l'os. Elle est enfermée, ceinturée, anesthésiée. Lobotomie physique et mentale. Rien n'y fait. Quand elle revient à elle, la narratrice retombe dans ses affres habituelles qui la dévorent, annihilent ce qu'elle espère d'elle-même. Jusqu'au jour où une petite fille ne cessera de la visiter, la narratrice piégée dans un état d'enfance tronquée, qu'elle devra payer de sa vie. La petite fille s'avère-t-elle un miroir de l'enfant qu'elle a tué hors et à l'intérieur d'elle-même ? Du remords qu'elle ne peut nommer, trop engoncée dans ses travers dramatiques ? Tout dépasse cette femme, le décompte de ses années entre dans une phase de mort sursitaire, de rires déments, de désorganisation subversive. La jeune inconnue l'entraînant vers des dérives où se débattre ne servirait qu'à se noyer, à s'étouffer dans des spasmes violents, hors de toute accalmie libératrice. Cette fillette, qu'elle ne veut plus rencontrer, elle en a peur, a très bien saisi qu'il est temps de régler des arriérés mortifères, aujourd'hui âgés de soixante-dix ans, l'âge de la vieille femme. Sentence d'un ange démoniaque.

C'est un roman qui fait un énorme bruit en soi. Tonitruant. On est ressortie de cette atmosphère glauque, pénétrée d'une sensation d'impuissance face à la souffrance étreignant cet être humain. On ne sait trop si la personnalité féminine de la narratrice intervient comme élément déclencheur de haine ou d'amour. Échapper peut-être à ce qu'il lui est impossible de devenir, une erreur génétique ayant été commise au niveau d'une improbable identité. Rébellion du sexe ? Marque au fer rouge d'un événement tragique toujours dissimulé ? Le corps et l'esprit se confondent au cours d'une procédure dysfonctionnelle qui n'engage que la narratrice, constamment en bagarre folle avec un jumeau ou une jumelle, comme si avorter de l'un ou de l'une eût été le seul moyen de tuer l'anomalie déstabilisant cette femme qui, à la fin de sa vie, ne se révèle qu'en l'état embryonnaire.

À lire absolument, en laissant de côté le conformisme de nos vies confortables, dénuées de tout sens immoral, de tout désordre physiologique. Suffisamment pour s'interroger sur la précarité de nos contre-courants.

Martel en tête, Éric Simard

Les Éditions du Septentrion

Collection Hamac, Québec, 2017, 160 pages

lundi 8 janvier 2018

Portrait d'une dame avec groupe *** 1/2

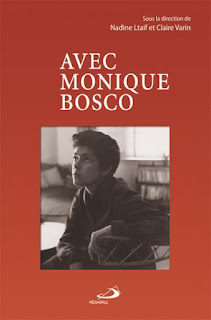

Les toits plats des édifices qu'on voit de nos fenêtres sont blancs d'une fine neige. Les rues, les trottoirs en attendent pour les prochains jours. La radio nous rappelle inlassablement que Noël est dans quelques semaines. L'ambiance est donc à la fête, mystique elle devrait être. Les gens se préparent à dépenser plus qu'il ne faut, en ces temps où l'austérité devrait être de mise. Aux quatre coins du globe, des populations meurent de faim, de maltraitance, oubliés des nantis de ce monde. On commente l'essai dirigé par Nadine Ltaif et Claire Varin, Avec Monique Bosco.

On ne connaissait pas cette écrivaine, on l'avait rencontrée une fois sous le signe d'une autre écrivaine et amie, Hélène Cixous. Échanges de points de vue sur le sujet, rien de mieux. Depuis, celle qui nous intéresse a disparu, laissant derrière elle une œuvre majeure, étudiée dans les universités, lauréate de plusieurs prix littéraires. On taira les à-côtés de l'œuvre, comme la correspondance, entretenue avec des professeurs, amis, étudiantes. On s'égarerait de notre propos initial. Il a fallu qu'un essai, sous forme de divers témoignages, tombe dans nos mains, pour renouer un tant soit peu avec une professeure vénérée de plusieurs de ses anciennes disciples. On ignorait que ce sentiment naïf générait de tels écrits mémorables, nous interrogeant cependant sur la part d'objectivité enrichissant ce nombre consistant de témoignages, même si cette vertu existe peu au cours de notre existence.

Le livre se divise en trois parties. Les deux premières s'inscrivent dans une démarche de souvenances. Des écrivaines, d'ici ou d'ailleurs, dont Nadine Ltaif et Claire Varin, responsables du collectif, ne cachent pas l'admiration qu'elles vouaient à leur professeure. C'est par le truchement de ces voix sincères, parce que désintéressées, que le lecteur — la lectrice ? — fait la connaissance de Monique Bosco. Ces voix nous révèlent ses origines juives, son exode dans plusieurs pays et continents, son attachement au Québec. Son amitié indéfectible pour Anne Hébert. Son dévouement passionné envers ses étudiantes. L'influence engouée qu'elle exerçait sur des jeunes filles assoiffées de savoir. Son esprit rebelle, sa manière de rejeter toute forme de conformisme. Son autorité jusqu'à la mauvaise foi. La professeure en question était loin d'être un ange, explicitant qu'elle s'adressait à de jeunes adolescentes, vulnérables, habitées de la passion d'écrire. Ne sachant trop où l'enseignement de la poésie, de la littérature, les conduirait. L'essentiel était de transmettre son amour des mots à des esprits vierges et fragiles. « Faisant partager sa drogue à des innocents qui ne savent se défendre. » Si ces paroles sont d'ordre fictif, il n'en reste pas moins que l'aveu de la professeure-écrivaine éclaire ses intentions... Notre regard sur ce recueil demeure étonné, attendri, la grâce de la vénération n'ayant jamais nourri nos sentiments adolescents envers des professeurs ou des écrivains. Des mentors ont tracé nos balises, on a tenu compte des sentiers perclus de nos balades vagabondes chaque fois qu'on a écrit un livre.

La troisième partie nous a paru la plus attachante. Elle se compose davantage de l'œuvre que de l'écrivaine en soi. Des textes, comme celui de Lucie Lequin, dissèquent la pensée intellectuelle de Monique Bosco, s'appuyant sur l'étude d'un de ses romans, Babel-Opéra. On connait l'intelligence remarquable de cette professeure quand il s'agit d'analyser le contenu d'un roman ou d'un essai jusqu'à en savourer la substantifique moelle. D'autres témoignages gravitent autour du mystère que l'écrivaine entretenait dans ses romans, détestant toute familiarité curieuse, sinon indécente à son sujet. La blessure des origines était profonde au point de l'occulter derrière des éclats de rire tonitruants. L'œuvre a tout dit, Monique Bosco s'efforçant de la rendre fictive, mais où le questionnement personnel ne se dément jamais.

Il n'est pas nécessaire de se demander si on a apprécié à sa juste valeur le contenu de cet essai collectif. Cela n'a aucune importance. Il rend hommage à une femme, écrivaine et essayiste, dotée d'une personnalité exaltée, qui a su transmettre à un groupe de jeunes femmes le goût de l'écriture, de la lecture. Quelques-unes se sont montrées suffisamment perspicaces, fidèles, pour perpétuer la mémoire de Monique Bosco à travers leurs mots efficients.

L'essai contient des photos, des dédicaces, des dessins de l'écrivaine, accompagnant généreusement les textes. Les images de diverses factures nous montrent une femme épanouie. L'ensemble du recueil dégage une rigueur disciplinée qu'ont très bien su cerner Nadine Ltaif et Claire Varin. On les en félicite. Leur dévotion envers leur professeure qui, sans le savoir, les a conduites à ce travail assidu, en est que plus méritoire.

Avec Monique Bosco, sous la direction de Nadine Ltaif et Claire Varin

Éditions Médiaspaul, Montréal et Paris, 2017, 174 pages

On ne connaissait pas cette écrivaine, on l'avait rencontrée une fois sous le signe d'une autre écrivaine et amie, Hélène Cixous. Échanges de points de vue sur le sujet, rien de mieux. Depuis, celle qui nous intéresse a disparu, laissant derrière elle une œuvre majeure, étudiée dans les universités, lauréate de plusieurs prix littéraires. On taira les à-côtés de l'œuvre, comme la correspondance, entretenue avec des professeurs, amis, étudiantes. On s'égarerait de notre propos initial. Il a fallu qu'un essai, sous forme de divers témoignages, tombe dans nos mains, pour renouer un tant soit peu avec une professeure vénérée de plusieurs de ses anciennes disciples. On ignorait que ce sentiment naïf générait de tels écrits mémorables, nous interrogeant cependant sur la part d'objectivité enrichissant ce nombre consistant de témoignages, même si cette vertu existe peu au cours de notre existence.

Le livre se divise en trois parties. Les deux premières s'inscrivent dans une démarche de souvenances. Des écrivaines, d'ici ou d'ailleurs, dont Nadine Ltaif et Claire Varin, responsables du collectif, ne cachent pas l'admiration qu'elles vouaient à leur professeure. C'est par le truchement de ces voix sincères, parce que désintéressées, que le lecteur — la lectrice ? — fait la connaissance de Monique Bosco. Ces voix nous révèlent ses origines juives, son exode dans plusieurs pays et continents, son attachement au Québec. Son amitié indéfectible pour Anne Hébert. Son dévouement passionné envers ses étudiantes. L'influence engouée qu'elle exerçait sur des jeunes filles assoiffées de savoir. Son esprit rebelle, sa manière de rejeter toute forme de conformisme. Son autorité jusqu'à la mauvaise foi. La professeure en question était loin d'être un ange, explicitant qu'elle s'adressait à de jeunes adolescentes, vulnérables, habitées de la passion d'écrire. Ne sachant trop où l'enseignement de la poésie, de la littérature, les conduirait. L'essentiel était de transmettre son amour des mots à des esprits vierges et fragiles. « Faisant partager sa drogue à des innocents qui ne savent se défendre. » Si ces paroles sont d'ordre fictif, il n'en reste pas moins que l'aveu de la professeure-écrivaine éclaire ses intentions... Notre regard sur ce recueil demeure étonné, attendri, la grâce de la vénération n'ayant jamais nourri nos sentiments adolescents envers des professeurs ou des écrivains. Des mentors ont tracé nos balises, on a tenu compte des sentiers perclus de nos balades vagabondes chaque fois qu'on a écrit un livre.

La troisième partie nous a paru la plus attachante. Elle se compose davantage de l'œuvre que de l'écrivaine en soi. Des textes, comme celui de Lucie Lequin, dissèquent la pensée intellectuelle de Monique Bosco, s'appuyant sur l'étude d'un de ses romans, Babel-Opéra. On connait l'intelligence remarquable de cette professeure quand il s'agit d'analyser le contenu d'un roman ou d'un essai jusqu'à en savourer la substantifique moelle. D'autres témoignages gravitent autour du mystère que l'écrivaine entretenait dans ses romans, détestant toute familiarité curieuse, sinon indécente à son sujet. La blessure des origines était profonde au point de l'occulter derrière des éclats de rire tonitruants. L'œuvre a tout dit, Monique Bosco s'efforçant de la rendre fictive, mais où le questionnement personnel ne se dément jamais.

Il n'est pas nécessaire de se demander si on a apprécié à sa juste valeur le contenu de cet essai collectif. Cela n'a aucune importance. Il rend hommage à une femme, écrivaine et essayiste, dotée d'une personnalité exaltée, qui a su transmettre à un groupe de jeunes femmes le goût de l'écriture, de la lecture. Quelques-unes se sont montrées suffisamment perspicaces, fidèles, pour perpétuer la mémoire de Monique Bosco à travers leurs mots efficients.

L'essai contient des photos, des dédicaces, des dessins de l'écrivaine, accompagnant généreusement les textes. Les images de diverses factures nous montrent une femme épanouie. L'ensemble du recueil dégage une rigueur disciplinée qu'ont très bien su cerner Nadine Ltaif et Claire Varin. On les en félicite. Leur dévotion envers leur professeure qui, sans le savoir, les a conduites à ce travail assidu, en est que plus méritoire.

Avec Monique Bosco, sous la direction de Nadine Ltaif et Claire Varin

Éditions Médiaspaul, Montréal et Paris, 2017, 174 pages