Des personnes se figurent que nos introductions reflètent quelques

anecdotes de notre existence, et se précipitent pour les lire. Que

font-elles de la représentation qui se veut une image de l'individu hors

de son entièreté ? S'y côtoient le vrai et le faux pour composer deux

personnages. Celui qui est, celui qui n'est pas. Double portrait

enchevêtré d'apparences qui court-circuitent l'imaginaire. Imposture

créée par l'idée que les gens se font d'eux-mêmes, donc des autres. On

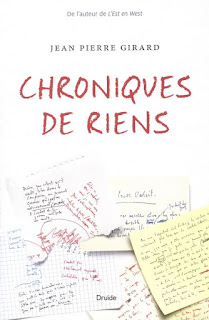

parle du dernier ouvrage de Jean Pierre Girard, Chroniques de riens.

Voici

un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments

contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de

l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit

des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même

qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler

d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au

lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère

d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en

question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre

Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons,

sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit

au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la

représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du

leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double

toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur,

sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit

la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir,

chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il

y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements

de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui

semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes

de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance,

l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs

ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on

retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur

les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le

narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ?

Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une

épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement

épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant

ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement

pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée.

Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire,

le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent

adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers

tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement

mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec

ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour

immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers

l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une

interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque

complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse

qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste

l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse (

presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens

— ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les

toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se

déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de

terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société,

affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches

d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive

que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et

magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source

lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi,

tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de

vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux

individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette

dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à

l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles,

dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui

semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse

où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a

placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est

pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les

broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit

faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du

revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur

faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces

mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui

nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure

vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles

poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer.

Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le

tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller,

nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut

la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages

Critique de livres, romans, nouvelles, récits.

Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau

lundi 18 janvier 2016

mercredi 13 janvier 2016

Alice de tous les instants *** 1/2

Pendant trente jours, on a parcouru le Sahara avec une famille

nomade. On a invoqué les mânes de Lawrence d'Arabie. À Palmyre, on a

visité le temple de Baalshamin, aujourd'hui détruit par les jihadistes. À

Alexandrie, on a marché dans les pas du poète Constantin Cavafis. On a

aimé des hommes et des femmes morts d'une spécifique maladie de l'âme.

On parle du récent roman de Marc Séguin, Nord Alice.

La passion d'un homme pour une femme, Alice, Inuite par sa mère, et pour une région du Québec encore peu encombrée par le tourisme, enfin, on l'espère. Il faut être initié à une vie très rude pour affronter le Grand Nord canadien, tel que dépeint par l'écrivain Marc Séguin. Médecin de garde à l'urgence, son principal personnage pratiquera à Kuujjuaq, terre d'Alice, où il s'est exilé pour se trouver une identité, fuir son amante avec qui il vivait depuis trois ans à New York. C'est à travers le cheminement de son arrière-grand-père vers le Klondike — la Ruée vers l'or —, plus tard, arpentant le parcours semé d'embûches de son grand-père et de son père, que le narrateur ouvre son histoire personnelle. Il vient de rompre avec Alice, obstétricienne-accoucheuse, restée à New York. Deux pôles les séparent : le Sud à lui, le Nord à elle. Civilisations opposées. Des accidents et des drames improvisent les journées et les nuits du médecin, ce qu'il souhaite pour que le temps vécu sans Alice cicatrise ses sentiments blessés par trop de décalage culturel. Ou bien, il se pâme faussement devant des femmes nues repérées sur le web, placebo qui ne soulage aucune faille sentimentale, qu'elle provienne du cœur ou de la mémoire. Dans ce décor glacé, assumant l'austérité de son métier, il traite des êtres tragiquement imbibés de maux innombrables. Humiliés par les offenses meurtrières des Blancs quand ils ont imposé les diktats du colonialisme. Maladies, alcool, drogues. Religion. Compensation illusoire pour contrer le désœuvrement. Quand le narrateur n'a aucun corps à recoudre, aucun cœur ravagé à soulager — « le suicide constitue un entracte » —, obnubilé par le souvenir de sa compagne, il va pêcher la truite, l'omble chevalier, le saumon, sur des rivières insoumises, accompagné de guides inuits qui lui font découvrir des lieux mythiques, que seules les bêtes sauvages peuplent. En hélicoptère, moyen de transport qui, lors d'un accident, assouvit d'anciennes rancunes. La neige tapissant le sol se fait complice, recouvre la chair tuméfiée, les os broyés.

Si on narre par énigme, c'est que ce bout du monde, magnétique, tait les pires méfaits que fomente la tête des hommes. Parce que c'est un monde d'hommes où les femmes, telles que présentées par l'écrivain, occupent une place de mère dévouée, d'épouse héroïque, sacrifiées par le rôle ambigu que leur réserve une société traditionnelle misogyne. Ce que refuse Alice, pragmatique, sensuelle, amoureuse d'un homme qu'elle veut tout à elle. Peut-on avancer, uni à sa culture ?

Les séquences fusionnant avec le passé et le présent familial, avec la grandeur souveraine du paysage, le contact permanent avec des hommes frustes, demeurent les plus captivantes. La famille du médecin édifiée à la force du travail paysan, stigmatisée par deux guerres, affligée de deuils successifs, victime de la rigueur généralisée du siècle. Jeunes hommes ou enfants, la mort ne les épargne pas, qu'ils soient au front, sur une plage de silex, ou réfugiés dans la chaleur maternelle. Cependant, on a été dérangée par l'idéalisation d'Alice faite par le médecin. Un homme ardemment épris, reconnaissant les travers de sa compagne — « jamais heureuse d'une minute à la fois » —, ne doute pas de son retour dans son monde à elle, s'offrant à cette femme, dépossédé de ce qu'il est pour devenir ce qu'elle souhaite qu'il soit. Cet homme serait-il un romantique balzacien, se consumant d'un amour désincarné, qui se veut unique et non multiple ? N'avoue-t-il pas, lucide et provocateur, à propos d'Alice : « T'aimer n'est pas difficile, c'est le quotidien avec toi qui est impossible. » Où se situe l'égalité de l'amour ? Ici, il n'est question que de tolérance, d'acceptation, l'un envers l'autre, soit de limiter l'amour à des cris, des scènes, des ruptures occasionnelles. Ce médecin n'est-il pas attiré vers les imperfections des femmes, bien qu'effrayé par la nature ardente de sa compagne ? Il se complait dans les extrêmes.

Roman généreux rédigé avec ferveur, éloigné de la vie ordinaire, de son modernisme tapageur, celle qui complique la relation amoureuse d'Alice et de son partenaire. La philosophie du narrateur se dépouillant de celle du " vieil homme ", évoquée par Marc Séguin, nous assure que fréquenter des routes invisibles, manger de la viande et du poisson crus, s'aligner sur ce Nord imprévisible, nous donne une leçon d'humilité. Plus au nord encore, il y a Salluit, à la pointe du Nunavik, où se crispe la neige glacée des banquises, où naviguent les icebergs qui se renversent, s'étale la vastitude des rivières à saumon, se répandent les nuages de brume trompeuse. « Les ours et les loups se servent des brouillards pour survivre. Les oiseaux et les phoques sont tués par milliers quand la visibilité est ainsi réduite. » Parfois, une baleine blanche nourrit le village. La splendeur des aurores boréales n'adoucit en rien la rage du narrateur qui, avant de dénoncer la fadeur des cartes postales, la naïveté des touristes, s'en prend, avec raison, aux injustices commises par les religieux, à la mainmise par les explorateurs, avides des richesses du sous-sol.

Troisième roman de Marc Séguin, qu'il ne faut pas hésiter à lire pour découvrir des humains authentiques, des paysages hors de portée de notre imaginaire, flétri par notre civilisation narcissique du Sud. Alice dirait que ces gens-là s'avèrent trop sophistiqués...

Nord Alice, Marc Séguin

Leméac Éditeur, Montréal, 2015, 256 pages

La passion d'un homme pour une femme, Alice, Inuite par sa mère, et pour une région du Québec encore peu encombrée par le tourisme, enfin, on l'espère. Il faut être initié à une vie très rude pour affronter le Grand Nord canadien, tel que dépeint par l'écrivain Marc Séguin. Médecin de garde à l'urgence, son principal personnage pratiquera à Kuujjuaq, terre d'Alice, où il s'est exilé pour se trouver une identité, fuir son amante avec qui il vivait depuis trois ans à New York. C'est à travers le cheminement de son arrière-grand-père vers le Klondike — la Ruée vers l'or —, plus tard, arpentant le parcours semé d'embûches de son grand-père et de son père, que le narrateur ouvre son histoire personnelle. Il vient de rompre avec Alice, obstétricienne-accoucheuse, restée à New York. Deux pôles les séparent : le Sud à lui, le Nord à elle. Civilisations opposées. Des accidents et des drames improvisent les journées et les nuits du médecin, ce qu'il souhaite pour que le temps vécu sans Alice cicatrise ses sentiments blessés par trop de décalage culturel. Ou bien, il se pâme faussement devant des femmes nues repérées sur le web, placebo qui ne soulage aucune faille sentimentale, qu'elle provienne du cœur ou de la mémoire. Dans ce décor glacé, assumant l'austérité de son métier, il traite des êtres tragiquement imbibés de maux innombrables. Humiliés par les offenses meurtrières des Blancs quand ils ont imposé les diktats du colonialisme. Maladies, alcool, drogues. Religion. Compensation illusoire pour contrer le désœuvrement. Quand le narrateur n'a aucun corps à recoudre, aucun cœur ravagé à soulager — « le suicide constitue un entracte » —, obnubilé par le souvenir de sa compagne, il va pêcher la truite, l'omble chevalier, le saumon, sur des rivières insoumises, accompagné de guides inuits qui lui font découvrir des lieux mythiques, que seules les bêtes sauvages peuplent. En hélicoptère, moyen de transport qui, lors d'un accident, assouvit d'anciennes rancunes. La neige tapissant le sol se fait complice, recouvre la chair tuméfiée, les os broyés.

Si on narre par énigme, c'est que ce bout du monde, magnétique, tait les pires méfaits que fomente la tête des hommes. Parce que c'est un monde d'hommes où les femmes, telles que présentées par l'écrivain, occupent une place de mère dévouée, d'épouse héroïque, sacrifiées par le rôle ambigu que leur réserve une société traditionnelle misogyne. Ce que refuse Alice, pragmatique, sensuelle, amoureuse d'un homme qu'elle veut tout à elle. Peut-on avancer, uni à sa culture ?

Les séquences fusionnant avec le passé et le présent familial, avec la grandeur souveraine du paysage, le contact permanent avec des hommes frustes, demeurent les plus captivantes. La famille du médecin édifiée à la force du travail paysan, stigmatisée par deux guerres, affligée de deuils successifs, victime de la rigueur généralisée du siècle. Jeunes hommes ou enfants, la mort ne les épargne pas, qu'ils soient au front, sur une plage de silex, ou réfugiés dans la chaleur maternelle. Cependant, on a été dérangée par l'idéalisation d'Alice faite par le médecin. Un homme ardemment épris, reconnaissant les travers de sa compagne — « jamais heureuse d'une minute à la fois » —, ne doute pas de son retour dans son monde à elle, s'offrant à cette femme, dépossédé de ce qu'il est pour devenir ce qu'elle souhaite qu'il soit. Cet homme serait-il un romantique balzacien, se consumant d'un amour désincarné, qui se veut unique et non multiple ? N'avoue-t-il pas, lucide et provocateur, à propos d'Alice : « T'aimer n'est pas difficile, c'est le quotidien avec toi qui est impossible. » Où se situe l'égalité de l'amour ? Ici, il n'est question que de tolérance, d'acceptation, l'un envers l'autre, soit de limiter l'amour à des cris, des scènes, des ruptures occasionnelles. Ce médecin n'est-il pas attiré vers les imperfections des femmes, bien qu'effrayé par la nature ardente de sa compagne ? Il se complait dans les extrêmes.

Roman généreux rédigé avec ferveur, éloigné de la vie ordinaire, de son modernisme tapageur, celle qui complique la relation amoureuse d'Alice et de son partenaire. La philosophie du narrateur se dépouillant de celle du " vieil homme ", évoquée par Marc Séguin, nous assure que fréquenter des routes invisibles, manger de la viande et du poisson crus, s'aligner sur ce Nord imprévisible, nous donne une leçon d'humilité. Plus au nord encore, il y a Salluit, à la pointe du Nunavik, où se crispe la neige glacée des banquises, où naviguent les icebergs qui se renversent, s'étale la vastitude des rivières à saumon, se répandent les nuages de brume trompeuse. « Les ours et les loups se servent des brouillards pour survivre. Les oiseaux et les phoques sont tués par milliers quand la visibilité est ainsi réduite. » Parfois, une baleine blanche nourrit le village. La splendeur des aurores boréales n'adoucit en rien la rage du narrateur qui, avant de dénoncer la fadeur des cartes postales, la naïveté des touristes, s'en prend, avec raison, aux injustices commises par les religieux, à la mainmise par les explorateurs, avides des richesses du sous-sol.

Troisième roman de Marc Séguin, qu'il ne faut pas hésiter à lire pour découvrir des humains authentiques, des paysages hors de portée de notre imaginaire, flétri par notre civilisation narcissique du Sud. Alice dirait que ces gens-là s'avèrent trop sophistiqués...

Nord Alice, Marc Séguin

Leméac Éditeur, Montréal, 2015, 256 pages

Inscription à :

Articles (Atom)