G. analyse l'érotisme sans le dissocier du sexe, ce qui nous surprend désagréablement. N'y a-t-il pas dans l'échange de deux regards, dans la complicité d'un geste, dans l'allusion d'une phrase, plus de sensualité que dans la chair consentante ? L'imagination, féale de tant de beauté suggérée, peut-elle, pour une fois, désacraliser le sexe, le situer au niveau de l'artefact ? On parle du roman de Rawi Hage, Carnaval.

Fidèle à lui-même, l'écrivain entraîne le lecteur dans la dérive d'une ville en fête, dans le délire d'une foule en liesse. Fly, le bien-nommé, est chauffeur de taxi, ce qui lui permet d'observer d'étranges créatures, de les présenter tels des marginaux, la plupart l'étant, le carnaval de la rue se prévalant d'une telle audience. D'après Hage, ancien chauffeur de taxi new-yorkais, deux catégories de ces phénomènes hantent la métropole, les araignées et les mouches. Les premiers attendent une éventuelle clientèle, les deuxièmes arpentent la ville, se font héler à leurs risques et périls. Fly est un vagabond, un intrigant qui ne choisit jamais deux fois la même route. Il est une mouche. Enfant, il a appris à voler dans un cirque. Son père pilotait un tapis volant, sa mère était trapéziste. Le père n'a su résister au discours d'un homme portant la barbe et une robe longue. Les tapis ne servent qu'à la prière, affirme-t-il avant de partir, abandonnant sans remords femme et enfant. La mère happera dans ses cordes tissées toutes sortes d'êtres exclus de la vie ordinaire. Des avaleurs de sabre, des clowns, des dompteurs de lions. Parodie d'une existence dissolue que Fly contemplait du haut d'un tapis de son père. Sa mère mourra, n'ayant su planer habilement du haut du chapiteau. La femme à barbe recueillera l'enfant désemparé. Une longue et tragique traversée les surprendra partout où ils devront s'arrêter pour démontrer leur talent de marionnettes rejetées par une société bien-pensante.

Le roman s'inscrit dans une lignée d'hommes et de femmes qui monteront à bord du taxi de Fly, ne connaissant que la lourdeur épuisante de leurs pas sur le sol. Zee, le dealer. Otto, révolutionnaire au grand cœur, Aïsha, sa compagne, qui se partage avec Fly. Linda, prostituée espagnole, son « maquereau », Fredao. Gunther, dandy masochiste désenchanté, qui se livre à des ébats érotiques avec une écrivaine oubliée de livres pornos. Une panoplie d'êtres plongés dans les eaux troubles d'une existence perdue d'avance. Comme si était là une rédemption possible de l'âme humaine représentée par Mary, dévoreuse de livres, que Fly invite chez lui après avoir mis son mari hors de son « navire ». On a omis de mentionner que l'appartement misérable de Fly déborde de livres hérités d'un « bon » docteur distrait. Sally, autre prostituée, se dévoue, avec deux consœurs, à des usiniers étrangers qui n'ont pas les moyens de quitter leur chantier. Il y a encore les chauffeurs de taxi qui se réunissent, eux et leurs malheurs, leurs vantardises, au café Bolero.

Les moments enjoués du roman se déroulent entre Fly et Zaïnab, étudiante intelligente et méfiante, locataire du logement au-dessus de chez Fly. Escaliers et rues demeurent les lieux de leurs rencontres imprévues, inspirant leurs échanges savoureux. Derrière la dureté apparente des protagonistes, se dessine le discernable des sentiments que camouflent les insectes humains, déjà mis en évidence dans le roman précédent de Rawi Hage, Le cafard. Le carnaval bat son plein, comique et tragique, à mesure que l'action se déroule ; Fly, présence dirions-nous voyeuse, témoigne de l'incapacité à toute réconciliation, encanaillant davantage un passé trop houleux pour espérer s'en relever indemne. Même les êtres innocents comme Tammer, fils de Linda, ne pourront trouver grâce auprès d'un microcosme social englué dans un fatalisme redoutable. Meurtrier.

Le roman, séquentiel, démesurément ironique, saturé de cocasses et loufoques situations, comme celle de vouloir convertir des réfractaires à la lecture, Fly poétisant en d'admirables anamorphoses, ne se complait jamais dans de sordides réminiscences. Quand le monde de Fly sera en déséquilibre avec le cirque de sa jeunesse, il se jettera à corps perdu dans la magie du trompe-l'œil, essayant de recomposer un puzzle où les pièces défigurées ne s'accorderont plus avec les livres tant aimés, tant défendus. L'essentiel est ailleurs au-delà de la dérision omnivore, insectivore. Il ne reste qu'à larguer ce que nous pensions indispensable. À s'envoler. Ce que fera Fly après être allé saluer un homme qui s'est refait, grâce à une femme, travailleuse de la rue. Autre cirque.

Une fois encore, on mentionne la qualité de la traduction, signée Dominique Fortier.

Carnaval, Rawi Hage

Traduit de l'anglais par Dominique Fortier

Éditions Alto, Québec, 2013, 384 pages

Critique de livres, romans, nouvelles, récits.

Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau

lundi 24 mars 2014

lundi 10 mars 2014

L'émissaire de la mémoire *** 1/2

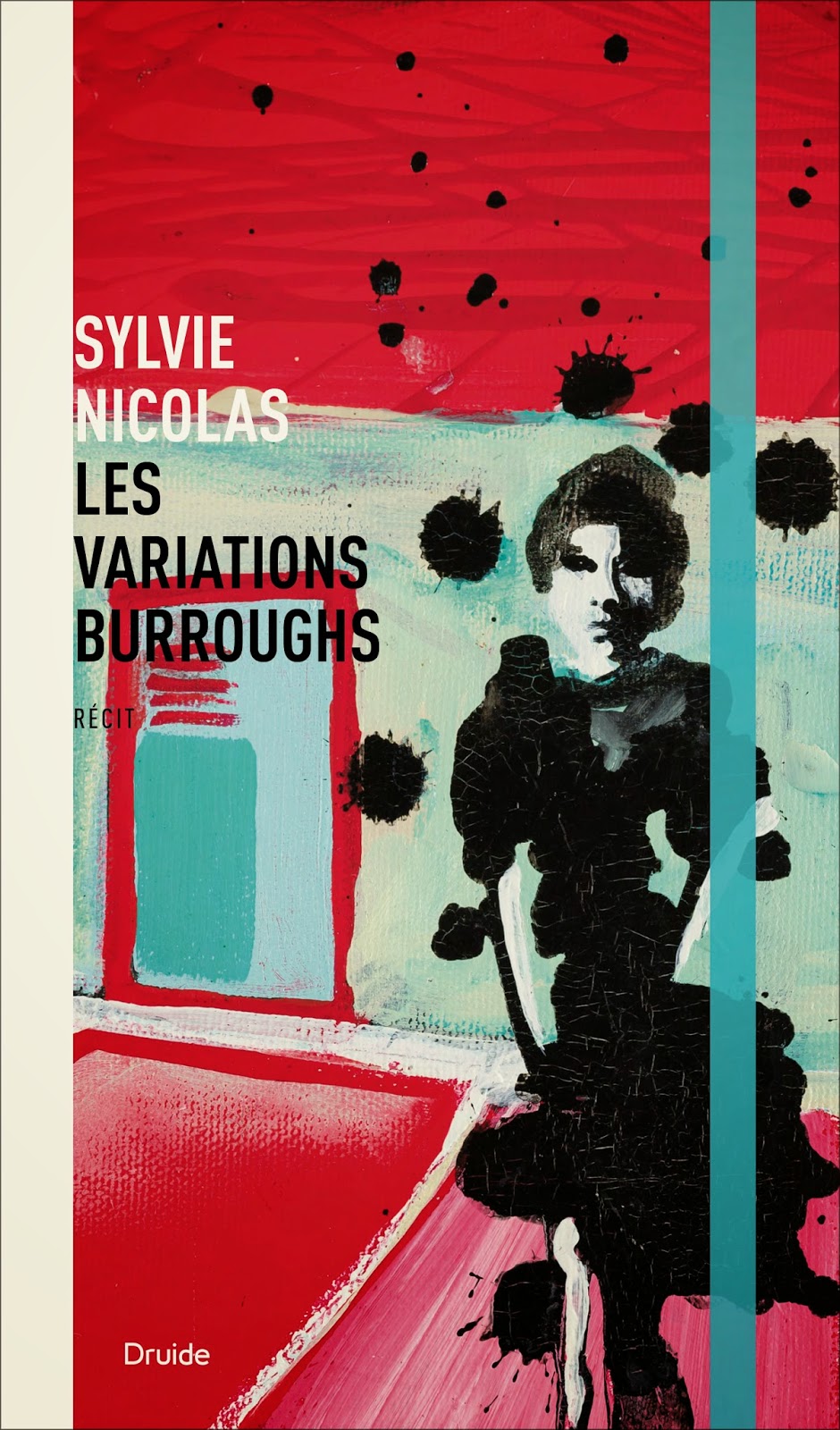

Avec B. nous parlons d'hommes et de femmes qui, durant notre vie professionnelle, nous ont fait rire. Nous en trouvons plusieurs avec qui tout partage verbal est formulé, tout humour grincé, toute confidence chuchotée. Il y a ceux et celles qui auraient bien voulu, n'ont pu à cause de renfrognement chronique. De cécité nombriliste, d'aphasie étranglée sur le monde et son génie. On a lu le récit de Sylvie Nicolas, Les variations Burroughs.

Parce qu'un sentiment indéfectible les unit, et qu'elle écrit, un frère demande à sa sœur de se remémorer leurs souvenirs d'enfance et d'adolescence, d'en faire une sorte de plaidoyer qui serait comme un chant d'amour mais aussi de révolte. Elle entre dans son jeu mais, peu à peu, elle se laisse aller à des réminiscences personnelles où le frère se distancie. C'est plus tard qu'elle reviendra à lui, quand un troisième frère, le cadet, manquera de périr dans l'incendie de sa maison. Le deuxième frère mourra, mort souillée de la honte de la narratrice, elle qui ne comptait plus les fois où elle avait souhaité mourir. Ce frère aimait tellement vivre. Tant de fois la mort s'impose, celle des corps mais aussi celle d'un cœur dévoré de passion pour un homme désinvolte, confiant à sa compagne le trouble qu'il éprouve envers une autre femme. Bouleversement de son amante qui suppliera un abbé de bénir son cœur abîmé et non de marquer sa tête du signe de croix traditionnel. Séquence émouvante où la foi naïve de la narratrice réconforte. Il est rassurant de remettre sa détresse entre des mains apaisantes, même si ces mains ne peuvent rien au désir qui fouaille douloureusement la chair. Jusqu'au jour où tout passe.

Le récit est ainsi, bardé d'angoisse, d'interrogations muettes, quand l'auteure dépeint les sous-sols dans lesquels parents et enfants habitent, là « où la peur rôde » là où la tempête menace et où le feu couve. Un père à peu près inexistant, et lâche, une mère irresponsable, comptant trop sur la maturité de sa fille qui, en réalité, essaie de colmater ses cassures en se souvenant de ses grand-parents gaspésiens. La grand-mère silencieuse, complice du grand-père bourru. Elle se réfugie dans des joies qu'il faut taire, des larmes qu'il faut essuyer du revers de la main, quand le cœur est sur le point d'éclater à force de peur, d'incompréhension. De solitude enfantine. La mémoire défaille quand le frère tant aimé rapporte à sa sœur une boîte de livres trouvée dans les ordures. Un trésor inestimable, tel un pacte indélébile, transmis après que l'enfance et l'adolescence les ont meurtris, les ont projetés dans la sphère peu enviable de la vie d'adulte.

Un élément important ombre les confidences de la narratrice, heurte sa sensibilité fragile, celui empoisonné de l'écrivain américain William S. Burroughs, l'un des symboles littéraires de la beat generation. On le taira, on le murmurera à peine, l'amoureux étant disgracié. Révélation douloureuse qui n'intervient aucunement au niveau de la mémoire mais dans un temps réel anachronique, comme va le récit, oscillant entre la ville et la Gaspésie. Comme vont les êtres secondaires croisés dans un train, entrevus dans une maison, observés dans un bistrot. Les paysages font de même, la mer surtout, accueillante ou anarchique. Murmurante, assourdissante. Se greffent à cette voix océane l'écriture baroque de Sylvie Nicolas, un style hachuré de sensations à fleur de peau, on dirait presque lyrique, quand sont évoqués pêle-mêle des faits jusque-là dissimulés au frère, tenant plus de l'esprit calciné que du cœur innocent. Une violence retenue dans le florilège des mots, qui ne peut se soustraire de la musique constamment orchestrée par une écrivaine, et poète, emportée par le flux étourdissant de ses expériences, autant nommer la vie.

Texte obsédant qui peut être lu d'une manière vagabonde, tel que Sylvie Nicolas le propose au lecteur. En allant d'une confidence à une autre, sans tenir compte d'une certaine chronologie, les êtres qui composent ce récit se mouvant hors du temps ordinaire, ancrés dans l'espace restreint d'incidents qui leur sont propres. On pense à une horloge à sable remontant des événements prévisibles, ceux que les heures manigancent quand il s'agit de tenir le compte de ses bienfaits, nécessaires à l'harmonie qui finit par trouver le chemin du cœur, délaissant la tête à ses réfutables regrets.

Les variations Burroughs, Sylvie Nicolas

Éditions Druide, Montréal, 2014, 176 pages

Parce qu'un sentiment indéfectible les unit, et qu'elle écrit, un frère demande à sa sœur de se remémorer leurs souvenirs d'enfance et d'adolescence, d'en faire une sorte de plaidoyer qui serait comme un chant d'amour mais aussi de révolte. Elle entre dans son jeu mais, peu à peu, elle se laisse aller à des réminiscences personnelles où le frère se distancie. C'est plus tard qu'elle reviendra à lui, quand un troisième frère, le cadet, manquera de périr dans l'incendie de sa maison. Le deuxième frère mourra, mort souillée de la honte de la narratrice, elle qui ne comptait plus les fois où elle avait souhaité mourir. Ce frère aimait tellement vivre. Tant de fois la mort s'impose, celle des corps mais aussi celle d'un cœur dévoré de passion pour un homme désinvolte, confiant à sa compagne le trouble qu'il éprouve envers une autre femme. Bouleversement de son amante qui suppliera un abbé de bénir son cœur abîmé et non de marquer sa tête du signe de croix traditionnel. Séquence émouvante où la foi naïve de la narratrice réconforte. Il est rassurant de remettre sa détresse entre des mains apaisantes, même si ces mains ne peuvent rien au désir qui fouaille douloureusement la chair. Jusqu'au jour où tout passe.

Le récit est ainsi, bardé d'angoisse, d'interrogations muettes, quand l'auteure dépeint les sous-sols dans lesquels parents et enfants habitent, là « où la peur rôde » là où la tempête menace et où le feu couve. Un père à peu près inexistant, et lâche, une mère irresponsable, comptant trop sur la maturité de sa fille qui, en réalité, essaie de colmater ses cassures en se souvenant de ses grand-parents gaspésiens. La grand-mère silencieuse, complice du grand-père bourru. Elle se réfugie dans des joies qu'il faut taire, des larmes qu'il faut essuyer du revers de la main, quand le cœur est sur le point d'éclater à force de peur, d'incompréhension. De solitude enfantine. La mémoire défaille quand le frère tant aimé rapporte à sa sœur une boîte de livres trouvée dans les ordures. Un trésor inestimable, tel un pacte indélébile, transmis après que l'enfance et l'adolescence les ont meurtris, les ont projetés dans la sphère peu enviable de la vie d'adulte.

Un élément important ombre les confidences de la narratrice, heurte sa sensibilité fragile, celui empoisonné de l'écrivain américain William S. Burroughs, l'un des symboles littéraires de la beat generation. On le taira, on le murmurera à peine, l'amoureux étant disgracié. Révélation douloureuse qui n'intervient aucunement au niveau de la mémoire mais dans un temps réel anachronique, comme va le récit, oscillant entre la ville et la Gaspésie. Comme vont les êtres secondaires croisés dans un train, entrevus dans une maison, observés dans un bistrot. Les paysages font de même, la mer surtout, accueillante ou anarchique. Murmurante, assourdissante. Se greffent à cette voix océane l'écriture baroque de Sylvie Nicolas, un style hachuré de sensations à fleur de peau, on dirait presque lyrique, quand sont évoqués pêle-mêle des faits jusque-là dissimulés au frère, tenant plus de l'esprit calciné que du cœur innocent. Une violence retenue dans le florilège des mots, qui ne peut se soustraire de la musique constamment orchestrée par une écrivaine, et poète, emportée par le flux étourdissant de ses expériences, autant nommer la vie.

Texte obsédant qui peut être lu d'une manière vagabonde, tel que Sylvie Nicolas le propose au lecteur. En allant d'une confidence à une autre, sans tenir compte d'une certaine chronologie, les êtres qui composent ce récit se mouvant hors du temps ordinaire, ancrés dans l'espace restreint d'incidents qui leur sont propres. On pense à une horloge à sable remontant des événements prévisibles, ceux que les heures manigancent quand il s'agit de tenir le compte de ses bienfaits, nécessaires à l'harmonie qui finit par trouver le chemin du cœur, délaissant la tête à ses réfutables regrets.

Les variations Burroughs, Sylvie Nicolas

Éditions Druide, Montréal, 2014, 176 pages

Inscription à :

Commentaires (Atom)