Des personnes se figurent que nos introductions reflètent quelques

anecdotes de notre existence, et se précipitent pour les lire. Que

font-elles de la représentation qui se veut une image de l'individu hors

de son entièreté ? S'y côtoient le vrai et le faux pour composer deux

personnages. Celui qui est, celui qui n'est pas. Double portrait

enchevêtré d'apparences qui court-circuitent l'imaginaire. Imposture

créée par l'idée que les gens se font d'eux-mêmes, donc des autres. On

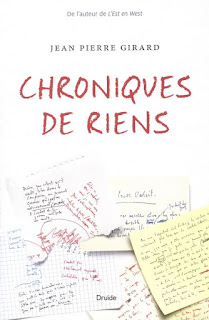

parle du dernier ouvrage de Jean Pierre Girard, Chroniques de riens.

Voici

un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments

contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de

l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit

des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même

qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler

d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au

lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère

d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en

question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre

Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons,

sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit

au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la

représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du

leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double

toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur,

sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit

la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir,

chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il

y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements

de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui

semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes

de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance,

l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs

ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on

retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur

les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le

narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ?

Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une

épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement

épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant

ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement

pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée.

Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire,

le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent

adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers

tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement

mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec

ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour

immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers

l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une

interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque

complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse

qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste

l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse (

presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens

— ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les

toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se

déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de

terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société,

affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches

d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive

que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et

magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source

lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi,

tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de

vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux

individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette

dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à

l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles,

dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui

semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse

où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a

placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est

pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les

broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit

faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du

revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur

faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces

mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui

nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure

vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles

poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer.

Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le

tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller,

nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut

la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages