C'est une lectrice à qui on répond. Lectrice qui a la générosité de commenter chacune de nos publications. On n'a aucune préférence pour un genre de livres, mais certains ne conviennent pas à notre blogue. Un choix s'imposait dès qu'on a entrepris de consacrer du temps à la littérature québécoise. Les essais et la poésie se lisent en privé, se commentent pour soi. Des voix livresques nous interpellent qu'on écoute dans l'intimité d'un silence complice. On parle des nouvelles de François Gravel, Toute une vie sur les bancs d'école.

Une fois encore, pour des raisons commerciales, l'éditeur s'est adjugé un label qui ne convient pas aux textes qui composent ce livre. Ce ne sont pas des nouvelles mais des chroniques littéraires touchantes, graves et pudiques, d'un professeur à la retraite qui a enseigné l'économie pendant une trentaine d'années dans un collège. L'auteur, populaire, n'avait nul besoin de ce subterfuge pour atteindre son nombreux et fidèle lectorat.

En préambule, nous lisons la chronique éponyme qui nous informe des raisons pour lesquelles l'écrivain a donné une part belle au milieu de l'enseignement qu'il connaît si bien. Auteur d'une centaine de livres — adultes et jeunesse —, il a parcouru le territoire du Québec, franchi le seuil de provinces anglophones, pour rencontrer des jeunes de cultures différentes, les inciter à la lecture. Ce sont des souvenirs qu'il a retenus de ces voyages grinçants ou divertissants qu'il raconte. Comme dans tout recueil qui rassemble des textes divers pour en composer une œuvre, quelques-uns nous ont touchée plus que d'autres. Que d'enseignantes et d'enseignants dévoués à leur profession, telle Julie qui se consacre sans rechigner à des adolescents ayant subi un traumatisme irréparable, accusant leur inaptitude dans la société. Leur cas est pathétique, comme celui de Jason qui, à trois ans, a innocemment aidé son père à se suicider, ce que lui a reproché sa mère à longueur de journée et d'année. Maintenant adolescent, il a besoin de deux ou trois joints quotidiens pour survivre, sinon pour oublier... L'auteur narre l'aventure qu'a vécue l'un de ses amis séminariste qui, avec raison, ne regrette aucunement le temps révolu du « vrai cours classique », celui des prêtres. On a du mal à croire qu'un homme d'Église, soi-disant sain d'esprit, ait pu terroriser sans conscience humaine des garçons de quatorze ans en leur faisant visiter une aile sinistre de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, « asile de fous, comme il était dit à l'époque ». Il y a encore l'impitoyable intervention d'une mère qui exige de la directrice d'école que fréquente sa fille, qu'elle fasse respecter par toutes ses élèves, les règlements qu'elle a imposés, au détriment d'une adolescente atteinte d'un cancer. Lassitude de la directrice qui se confie à l'auteur. Éric ne veut plus étudier alors que son père tient absolument à ce qu'il « aille à l'université ». Intelligent, il fera son possible pour échouer à ses examens, ce qui intriguera son professeur d'économie. La première classe, ou la dernière, inspirée du conte d'Alphonse Daudet. L'auteur prend à témoin un jeune garçon qui arrive en retard en classe. Redoutant la sévérité de son instituteur, l'enfant, celui du conte, sera surpris par son inhabituelle indulgence. Un triste événement historique se prépare hors des murs de l'école...

Tout le recueil est ainsi, saturé de cas extrêmes qu'il serait inutile de présenter ici, préférant que le lecteur et la lectrice y trouvent leur compte, évoquant peut-être eux-mêmes des souvenirs scolaires qui les ont marqués. Si certains regrets envers ses étudiants sillonnent les confidences de l'écrivain-enseignant, il ne manque pas d'en récolter beaucoup de modestie, masquée sous une couche d'humour qu'il nous est agréable de savourer. Repérée dans un groupe d'étudiants déficients scolaires pour des raisons familiales ou sociales, il y a aussi Cindy un peu plus âgée, danseuse nue, pratiquant, soupçonne son professeur, « d'autres métiers connexes ». Il l'aidera malgré elle à passer un examen qu'elle réussira brillamment. La croisant des années plus tard dans un salon du livre, elle lui apprend qu'elle a terminé une maîtrise en travail social, qu'elle œuvre auprès de prostituées. Un texte comptant parmi les plus émouvants. Au même titre que la chronique intitulée On dirait le Sud. Mélange d'ironie envers la vétusté des lieux et l'admiration pour un jeune professeur, qui use d'imagination pour que ses étudiants lisent dans la sérénité des travaux scolaires accomplis. L'amour des mots émaille le recueil, se répercute avec ferveur dans le texte Étymologies, comme un point final à ces balades généreuses.

De courts intertextes, qui rendent hommage à quelques hommes célèbres, nous ont émue. On nomme Georges Brassens, John Lennon, Albert Camus, Henri Guillemin. Aussi un amical clin d'œil à René Lecavalier, animateur québécois de sport télévisé et animateur de radio...

Si ces chroniques sont à mettre entre les mains des enseignants, comme le suggère la quatrième de couverture, elles sont à mettre aussi entre les mains de parents, trop irrespectueux envers des hommes et des femmes qui, grâce à leur passion du métier et leur dévouement indéfectible, bâtissent à travers leurs enfants, la société de demain.

Toute une vie sur les bancs d'école, François Gravel

Éditions Québec Amérique, Montréal, 2016, 152 pages

Critique de livres, romans, nouvelles, récits.

Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau

Affichage des articles dont le libellé est Chroniques littéraires. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est Chroniques littéraires. Afficher tous les articles

lundi 22 août 2016

lundi 1 février 2016

Le jeune homme et l'homme mûr ****

On est désolée d'entrer dans la nouvelle année littéraire en laissant derrière soi moult livres qu'on ne lira pas. On a beau se dire qu'on trouvera des plages de liberté, on sait que cela sera infaisable. On a mis de côté un très court roman — rare trésor— qu'on a lu durant une nuit. Rose Envy*, signé Dominique de Rivaz. Il est probable qu'on le garde sous silence mais on le mentionne comme une œuvre singulière. L'amour cannibale au-delà de la mort. On parle de Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, dernier ouvrage de Dany Laferrière, membre de l'Académie française.

Le livre se divise en deux parties. L'une est de rencontres, l'autre de réflexions. Un jeune homme, Camerounais, vingt-trois ans, aborde l'écrivain alors que celui-ci s'apprête à entrer dans le petit bar propice à son inspiration de chroniqueur à la radio de Radio-Canada. Ce sera l'occasion d'un savoureux palabre entre Mongo et l'écrivain. Sur tout. Sur la vie, sur l'identité, sur l'amour, sur l'écriture. La lecture. Toujours sur un ton ludique de la part de Mongo, constamment ramené au réalisme de situations insolites qu'ignore un jeune immigré livré à lui-même. L'écrivain lui sert de grand frère, homme mûr par excellence : il y a quarante ans, il quittait Haïti pour vivre au Québec. En même temps que les apparitions impromptues de Mongo, s'immisce une jeune femme québécoise, Catherine, qui sert de modèle séduisant à son jeune amant, quand il doit se mettre au diapason de sa nouvelle culture.

En cette ère où de nombreux réfugiés se cherchent une terre d'accueil, le livre de Dany Laferrière s'impose telle une réalité lucide, particulière au pays que l'immigré abandonne, à celui qui reçoit cet orphelin — le survenant —, déconcerté par sa récente condition sociétale. L'écrivain invite Mongo à observer le comportement culturel des Québécois, leur manière de vivre, de penser. Leurs silences. Ces niveaux d'appréciations représentés par Catherine, qui a de la difficulté à suivre les tribulations de Mongo ; chez lui, il vit ce qu'il a rapporté de son pays natal. Les mœurs, les coutumes. Confidences faites à l'homme mûr, qui, avec ténacité, a tenté sa chance sur le continent nord-américain. Des notes intimes et réflexives relatées dans un carnet noir, les échanges rebondissant entre le narrateur et les deux jeunes, semblent inviter le lecteur à prendre part à la conversation. Il y sera question de la langue, de la religion, de l'immigration, de l'incompréhension qui risque de s'établir entre deux pays, leurs points cardinaux s'opposant : Nord et Sud. S'interrogeant quand interviennent les débats importants. La lecture de Borges apaise le profond questionnement qui ne cesse de foisonner dans la tête de l'homme mûr, lui qui a traversé les affres de l'exil du pays natal, d'une intégration difficile, mais qui en a retiré une sagesse inépuisable dont profitera Mongo dans la deuxième partie du livre.

Des pages sublimes atteignent le lecteur quand l'écrivain nous renseigne sur diverses phases de l'histoire québécoise, ancienne et contemporaine. De l'humour aussi lorsqu'il est question du portrait de deux frères ennemis : les premiers ministres, René Lévesque et Pierre Elliot Trudeau. L'un aimait les Anglais, l'autre les subissait. À partir de ces divergences, le ton est donné pour aborder des thèmes tout autant épineux : la discrimination, celui, âpre, des Amérindiens. Et bien d'autres. Les années soixante ont donné la parole aux « natifs » qui ont eu du mal à la formuler. À sortir du rôle assigné du père et de la mère pour se transformer en un homme et une femme, enfin libérés d'une Église astreignante. L'emprise sécuritaire des traditions mais aussi leur « mauvais goût ». Dans les années quatre-vingt, l'utilisation à outrance de la cinglante petite phrase : " C'est pas mon problème ", manière de se déresponsabiliser, de renvoyer à l'autre la balle perdue, égarée du désespoir. L'amitié, l'amour, le désir, l'importance du regard, concernent la jeunesse de Mongo, encore trop imprégné des principes originels. Si cette bible de judicieux conseils est à mettre dans les mains des immigrés, les lecteurs qui éprouvent de la considération respectueuse pour autrui, ne rechigneront pas à savourer cette longue aubade de connaissances.

Il nous serait impossible d'énumérer tous les propos radiophoniques que tient Dany Laferrière à travers sa vie d'homme universel, ses expériences d'écrivain reconnu et honoré, sa plénitude philosophique acquise à force de générosité envers des êtres analogues, ou dissemblables, ces êtres l'ayant incité à faire trembler ses certitudes. Comme tout un chacun, il en cultivait. Convictions ancrées dans ses durs apprentissages de jeune homme débarquant sur une terre fertile, repliée sur ses possibilités de recevoir et d'offrir, donc méfiante envers l'étranger. Durant les années soixante-dix, les voyages faisaient encore partie du rêve. L'étranger, du purgatoire, non du paradis comme le pense naïvement Mongo, des personnes, chaque jour, nous rappelant notre degré permis de liberté.

Témoignage indispensable même si rien ne l'est. Le plaisir de lire l'emporte sur les préjugés, on se berce de l'érudition de l'écrivain, on oublie nos tracas d'immigrée en suivant Mongo à la trace, le conseillant de méditer chaque page éclairée de son mentor, de contourner les aléas que ce dernier a connus en son jeune âge. On aurait aimé que pareils privilèges nous soient accordés en temps égaré parmi les heures trop creuses...

* - Le roman Rose Envy de l'écrivaine Dominique de Rivaz est disponible aux éditions Hamac, au Québec. Aux éditions Zoé, en Suisse.

Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, Dany Laferrière

Éditions Mémoire d'encrier, Montréal, 2015, 299 pages

Le livre se divise en deux parties. L'une est de rencontres, l'autre de réflexions. Un jeune homme, Camerounais, vingt-trois ans, aborde l'écrivain alors que celui-ci s'apprête à entrer dans le petit bar propice à son inspiration de chroniqueur à la radio de Radio-Canada. Ce sera l'occasion d'un savoureux palabre entre Mongo et l'écrivain. Sur tout. Sur la vie, sur l'identité, sur l'amour, sur l'écriture. La lecture. Toujours sur un ton ludique de la part de Mongo, constamment ramené au réalisme de situations insolites qu'ignore un jeune immigré livré à lui-même. L'écrivain lui sert de grand frère, homme mûr par excellence : il y a quarante ans, il quittait Haïti pour vivre au Québec. En même temps que les apparitions impromptues de Mongo, s'immisce une jeune femme québécoise, Catherine, qui sert de modèle séduisant à son jeune amant, quand il doit se mettre au diapason de sa nouvelle culture.

En cette ère où de nombreux réfugiés se cherchent une terre d'accueil, le livre de Dany Laferrière s'impose telle une réalité lucide, particulière au pays que l'immigré abandonne, à celui qui reçoit cet orphelin — le survenant —, déconcerté par sa récente condition sociétale. L'écrivain invite Mongo à observer le comportement culturel des Québécois, leur manière de vivre, de penser. Leurs silences. Ces niveaux d'appréciations représentés par Catherine, qui a de la difficulté à suivre les tribulations de Mongo ; chez lui, il vit ce qu'il a rapporté de son pays natal. Les mœurs, les coutumes. Confidences faites à l'homme mûr, qui, avec ténacité, a tenté sa chance sur le continent nord-américain. Des notes intimes et réflexives relatées dans un carnet noir, les échanges rebondissant entre le narrateur et les deux jeunes, semblent inviter le lecteur à prendre part à la conversation. Il y sera question de la langue, de la religion, de l'immigration, de l'incompréhension qui risque de s'établir entre deux pays, leurs points cardinaux s'opposant : Nord et Sud. S'interrogeant quand interviennent les débats importants. La lecture de Borges apaise le profond questionnement qui ne cesse de foisonner dans la tête de l'homme mûr, lui qui a traversé les affres de l'exil du pays natal, d'une intégration difficile, mais qui en a retiré une sagesse inépuisable dont profitera Mongo dans la deuxième partie du livre.

Des pages sublimes atteignent le lecteur quand l'écrivain nous renseigne sur diverses phases de l'histoire québécoise, ancienne et contemporaine. De l'humour aussi lorsqu'il est question du portrait de deux frères ennemis : les premiers ministres, René Lévesque et Pierre Elliot Trudeau. L'un aimait les Anglais, l'autre les subissait. À partir de ces divergences, le ton est donné pour aborder des thèmes tout autant épineux : la discrimination, celui, âpre, des Amérindiens. Et bien d'autres. Les années soixante ont donné la parole aux « natifs » qui ont eu du mal à la formuler. À sortir du rôle assigné du père et de la mère pour se transformer en un homme et une femme, enfin libérés d'une Église astreignante. L'emprise sécuritaire des traditions mais aussi leur « mauvais goût ». Dans les années quatre-vingt, l'utilisation à outrance de la cinglante petite phrase : " C'est pas mon problème ", manière de se déresponsabiliser, de renvoyer à l'autre la balle perdue, égarée du désespoir. L'amitié, l'amour, le désir, l'importance du regard, concernent la jeunesse de Mongo, encore trop imprégné des principes originels. Si cette bible de judicieux conseils est à mettre dans les mains des immigrés, les lecteurs qui éprouvent de la considération respectueuse pour autrui, ne rechigneront pas à savourer cette longue aubade de connaissances.

Il nous serait impossible d'énumérer tous les propos radiophoniques que tient Dany Laferrière à travers sa vie d'homme universel, ses expériences d'écrivain reconnu et honoré, sa plénitude philosophique acquise à force de générosité envers des êtres analogues, ou dissemblables, ces êtres l'ayant incité à faire trembler ses certitudes. Comme tout un chacun, il en cultivait. Convictions ancrées dans ses durs apprentissages de jeune homme débarquant sur une terre fertile, repliée sur ses possibilités de recevoir et d'offrir, donc méfiante envers l'étranger. Durant les années soixante-dix, les voyages faisaient encore partie du rêve. L'étranger, du purgatoire, non du paradis comme le pense naïvement Mongo, des personnes, chaque jour, nous rappelant notre degré permis de liberté.

Témoignage indispensable même si rien ne l'est. Le plaisir de lire l'emporte sur les préjugés, on se berce de l'érudition de l'écrivain, on oublie nos tracas d'immigrée en suivant Mongo à la trace, le conseillant de méditer chaque page éclairée de son mentor, de contourner les aléas que ce dernier a connus en son jeune âge. On aurait aimé que pareils privilèges nous soient accordés en temps égaré parmi les heures trop creuses...

* - Le roman Rose Envy de l'écrivaine Dominique de Rivaz est disponible aux éditions Hamac, au Québec. Aux éditions Zoé, en Suisse.

Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, Dany Laferrière

Éditions Mémoire d'encrier, Montréal, 2015, 299 pages

lundi 18 janvier 2016

Humeurs en vrac *** 1/2

Des personnes se figurent que nos introductions reflètent quelques

anecdotes de notre existence, et se précipitent pour les lire. Que

font-elles de la représentation qui se veut une image de l'individu hors

de son entièreté ? S'y côtoient le vrai et le faux pour composer deux

personnages. Celui qui est, celui qui n'est pas. Double portrait

enchevêtré d'apparences qui court-circuitent l'imaginaire. Imposture

créée par l'idée que les gens se font d'eux-mêmes, donc des autres. On

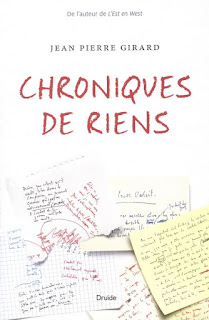

parle du dernier ouvrage de Jean Pierre Girard, Chroniques de riens.

Voici un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons, sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur, sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir, chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance, l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ? Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée. Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire, le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse ( presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens — ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société, affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi, tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles, dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer. Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller, nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages

Voici un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons, sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur, sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir, chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance, l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ? Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée. Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire, le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse ( presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens — ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société, affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi, tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles, dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer. Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller, nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages

Inscription à :

Articles (Atom)