Pour se donner de l'importance ou nourrir ses frustrations, squatter un lieu virtuel est une idée qui en vaut une autre. Telle la paix, dirait un de nos amis, est le meilleur des remèdes aux maux perpétrés par les pires trublions, ne croyant pas trop à ce qu'il avance. Nous non plus d'ailleurs. Pas mieux qu'une présence indésirable, s'acharnant à se montrer par voie détournée, s'avère le moyen propice à se faire estimer, admirer ou respecter. Parlons du roman de Fanny Britt, Les maisons.

L'écrivaine n'est plus à présenter. Dramaturge, essayiste, auteure de livres jeunesse, elle aborde le roman, genre inexploré encore, confie-t-elle dans une entrevue. On a eu la curiosité de la suivre après que les médias ont encensé son intrusion dans la vie de Tessa, trente-sept ans, agente immobilière. Un mari, Jim, intensément amoureux, tromboniste dans un orchestre, trois jeunes garçons aimants. Le hic dans cette vie conformiste, c'est que Tessa n'a pu réaliser un rêve de jeunesse : devenir chanteuse lyrique. Quelques années plus tôt, elle s'est éprise de Francis, qui, cinq mois après leur aventure, l'a quittée pour retrouver sa « blonde », rentrée d'un stage à Vancouver. Entre le rêve d'opéra avorté et l'amour pour un homme qu'elle n'a pu oublier, c'est beaucoup de regrets qu'elle confie à son amie Sophie, désinvolte et sereine. Mais un jour sa profession l'amène à vendre la maison de Francis marié à Évelyne, très belle femme dont il s'est lassé. Celle-ci se laisse aller aux confidences, ignorant que son agente a été la maîtresse de son mari. Une histoire comme notre société en déroule constamment, la parole donnée n'ayant plus guère de valeur. Des couples fatigués par la trépidation quotidienne. Accumulation de griefs contre soi-même, ce qu'éprouvera Tessa se démenant du mieux qu'elle peut entre sa famille, son travail et le désir irrépressible de revoir son ex-amant. La retrouvant dans sa maison à vendre, il lui fixera un rendez-vous basé sur une nostalgie mensongère alors que Tessa envisage de quitter mari et enfants pour vivre une relation passionnelle avec lui.

Pendant qu'elle se cantonne dans la fausseté d'une émotion illusoire, déboulent des événements qui ont marqué sa jeunesse : la mort de son frère dans un accident de montagne, les frasques sentimentales de son père, la séparation de ses parents. Autant de points de repères qui la maintiennent dans une rétrospection sur elle-même, encombrant sournoisement sa vie présente, heureuse, Tessa convenant de l'indéfectible amour dont l'entourent Jim et ses trois enfants. Est-elle une bonne épouse, une bonne mère ? Questions desquelles la réponse demeure obscurément court-circuitée par un sentiment trompeur qui la ravage : le regret d'une profession ratée, l'insatisfaction d'un amour inaccompli. Ce qui vaut au lecteur une réflexion analytique sur ses intentions de devenir chanteuse d'opéra, sur la manière juvénile dont elle a séduit Francis. Exutoire qui ne parvient pas à soulager Tessa, la lucidité amère de la femme qu'elle est devenue ne cessant de la narguer, de lui faire prendre conscience de son peu de talent, de sa plongée insensée dans la vie d'un homme qui ne l'aime pas. Curieusement, les deux révélations se juxtaposent jusqu'au jour où elle répondra à l'invitation de Francis dans un bistrot. Dissection perspicace de sa dernière journée d'épouse et de mère, comme si déjà elle abandonnait derrière elle la sécurité affective qui lui a été apportée, nécessaire à son équilibre.

On n'a pu s'empêcher d'aimer Tessa, d'écouter ses récriminations de femme torturée par ses incertitudes, par son honnêteté envers ses proches, envers elle-même, par tout ce qui la détermine, jusqu'à la jolie robe et les ballerines dorées qu'elle s'est achetées pour plaire à Francis. Quelle amoureuse n'a pas agi de cette manière enfantine et naïve pour ouvrir la porte à un conte chimérique ? À la conquête d'un prince peu charmant ? À travers la propension de Tessa à la nostalgie, Fanny Britt offre au lecteur, davantage à la lectrice, des pages consacrées au couple, à la maternité, à la femme approchant la quarantaine. À la peur de vieillir, de se sentir ridicule dans un maillot de bain confectionné pour le corps inachevé d'adolescentes insouciantes, ce détachement s'avérant étranger aux préoccupations vitales de Tessa.

Roman qui nous interroge, nous touche en ce qui a trait à la féminité, à ses vertus, aux exigences qu'elle impose. Si on s'attarde moindrement sur la structure du récit, il est indéniable que l'écrivaine a un sens aigu de la répartie quand elle compose des dialogues qui entrecoupent, avec humour, la démarche narrative ponctuée des remises en question de Tessa. Parfois, tissant son passé comme elle l'entend, jamais véridique, ce qui est impossible. Il arrive que Tessa s'essouffle avant de continuer son aller dans les méandres de peines qu'elle aggrave d'une culpabilité injustifiée, ce que tente de lui expliquer Sophie, l'amie inespérée qui, elle aussi, trouve sa place parmi les péchés, véniels, dont s'accuse Tessa.

Un livre à savourer parmi les plus séduisants de la cuvée automnale de l'année 2015. Surprendre ce qui se trame derrière les portes closes de maisons ensommeillées dès que la nuit ravit les hommes, les femmes et les enfants qui, au matin, leurs rêves dissipés, s'agitent de plus belle.

Les maisons, Fanny Britt

Éditions Le Cheval d'août, Montréal, 2015, 230 pages

Critique de livres, romans, nouvelles, récits.

Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau

lundi 25 janvier 2016

lundi 18 janvier 2016

Humeurs en vrac *** 1/2

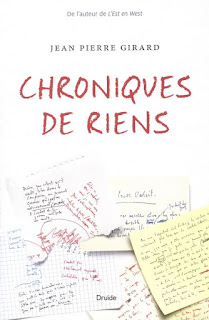

Des personnes se figurent que nos introductions reflètent quelques

anecdotes de notre existence, et se précipitent pour les lire. Que

font-elles de la représentation qui se veut une image de l'individu hors

de son entièreté ? S'y côtoient le vrai et le faux pour composer deux

personnages. Celui qui est, celui qui n'est pas. Double portrait

enchevêtré d'apparences qui court-circuitent l'imaginaire. Imposture

créée par l'idée que les gens se font d'eux-mêmes, donc des autres. On

parle du dernier ouvrage de Jean Pierre Girard, Chroniques de riens.

Voici un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons, sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur, sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir, chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance, l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ? Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée. Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire, le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse ( presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens — ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société, affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi, tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles, dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer. Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller, nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages

Voici un livre qui nous a permis de nous laisser aller à des sentiments contradictoires. Rejet et attirance. Provocation de la part de l'écrivain qui émet des opinions sur de petites et grandes choses, soit des riens qui composent une existence. Long conciliabule avec lui-même qu'il est parfois nécessaire d'interrompre pour éviter de s'essouffler d'une chronique à une autre. Façon intelligente de faire savoir au lecteur attentionné ce que nous ne pouvons pas toujours plaider. À l'ère d'un nombrilisme forcené, ce n'est pas simple de se remettre en question, de faire état de nos préjudices. Le livre de Jean Pierre Girard s'avère un miroir éraflé, telles les pages que nous tournons, sceptiques ou réceptifs à la philosophie de celui qui, allégorique, lit au-dessus de notre épaule. Dans notre introduction, on mentionne la représentation de l'image que nous diffusons sur nos semblables, du leurre dans lequel il est tentant de se faire piéger. Le double toujours, amalgame troublant de ce que mijote l'écrivain. Le lecteur, sans un soupçon d'objectivité, s'y perdrait. On ne digresse pas, on suit la pensée de l'écrivain qu'on n'ose citer, de crainte de le trahir, chacun sait le peu d'intérêt qu'on porte aux citations.

Il y a la joie et la peine, la certitude et le doute, quelques grincements de dents ou sourires grimaçants, quand il s'agit de défendre ce qui semble authentique à l'auteur-narrateur, ne dépassant jamais les bornes de la bienséance. On regrette tant de conciliation, de tempérance, l'auteur ne nous donnant nullement l'impression d'arborer des tons noirs ou blancs s'achoppant à sa nature aimante ou récalcitrante. Si on retient quelques vagabondages à travers les textes, on s'est arrêtée sur les êtres qui ne voyagent pas, qui ne sortent jamais de leur cour, le narrateur s'enquérant de leur sédentarité : faut-il s'en méfier ? Pourquoi le ferait-on ? interférons-nous. Cependant, très vite, une épaule se présente qui chasse les interrogations d'un homme soudainement épris. Épaule de la femme qu'il aime, bien sûr. Le naturel reprenant ses droits, il est conseillé aux créateurs de sortir de leur enfermement pour mieux contrecarrer les fadaises débitées à longueur de journée. Torpeur droguée d'une image télévisée. Dans la même veine contestataire, le narrateur dépeint un patchwork de pensées réflexives, souvent adressées à ses semblables, parfois ramenées à lui-même quand divers tics de culture, agaçants, distraient le lecteur de propos longuement mûris. La pensée se fait primesautière, qui nous invite à reluquer avec ironie une femme mondaine, se serrant près de l'écrivain pour immortaliser une photo. On aime ces diversions, du grave haussé vers l'aigu, quand, inspiré, le narrateur s'irrite, souligne une interprétation tonique de la liberté d'expression qui, en notre époque complexe, s'alimente à tous les râteliers. Trop souvent à sens unique, dépourvue de l'impartialité d'un arbitrage. Route épineuse qu'on emprunte pour observer les personnes âgées, les vieux, insiste l'auteur, outré, que nous repoussons, affreux miroirs de notre jeunesse ( presque ) perdue. Égarée sur la route mentionnée auparavant. Leurs sens — ceux des vieux— s'étant étiolés, il nous est donné la faculté de les toucher, nous savons que ce geste contient l'amour du monde quand il se déverse sur une peau déjà proche de la mort, déjà senteur abominable de terre ou de cendres. La définition du nombre, hantise de notre société, affirme l'auteur avec raison, c'est d'en abuser en entourant nos proches d'une profonde tendresse. Chacun et chacune respirent mieux, il arrive que certains renaissent. Heureuse démonstration d'un esprit ouvert et magnanime. Semblable au moustique qui se brûle les ailes à une source lumineuse, l'écrivain devrait ignorer la prudence, le repli sur soi, tendre la main vers le bruit, tous les bruits, manière soutenable de vivre.

On a relevé le sort conditionnel de nombreux individus, qui vont et viennent sur trois années, de 2011 à 2013, cette dernière étant consacrée davantage à l'écriture, aux ateliers, à l'identité. Sans perdre de vue les humains pourvus de leurs failles, dépendants de l'auteur qui s'arroge le droit d'intervenir quand bon lui semble, ne jugeant personne, préférant se mirer dans un lac de tendresse où chatoie la jeunesse de sa fille, reflet vivifiant dans lequel il a placé ses raisons de vivre, sinon d'exister.

Il n'est pas aisé de parcourir autant de sentiers balisés, d'en écarter les broussailles, de les essarter de leur teneur condensée. Le lecteur doit faire confiance au talent oratoire de Jean Pierre Girard, balayant du revers de la main les nuisances qui corrompent un esprit, l'auteur faisant partie de ceux et celles que nous croisons, doublons, sur ces mêmes sentiers douteux. On ne témoigne que du contenu d'un livre qui nous a permis de nous pencher sur soi chaque fois qu'une égratignure vitale nous a atteinte. Tant de chemins de traverse, de passerelles poétiques ombragent ces discours, lieux fictifs inventés pour y méditer. Et ce n'est pas la poésie qui manque dans ces cogitations mêlant le tout et le rien, créant un espace de papier fait pour nous émerveiller, nous convaincre que la vie, malgré ses touches de pierres ruinées, vaut la peine d'être expérimentée. Qui ne risque rien n'a rien, conclura l'écrivain, éloquent amoureux de proverbes, après avoir lu, indulgent, nos élucubrations...

Chroniques de riens, Jean Pierre Girard

Éditions Druide, Montréal, 2015, 288 pages

mercredi 13 janvier 2016

Alice de tous les instants *** 1/2

Pendant trente jours, on a parcouru le Sahara avec une famille

nomade. On a invoqué les mânes de Lawrence d'Arabie. À Palmyre, on a

visité le temple de Baalshamin, aujourd'hui détruit par les jihadistes. À

Alexandrie, on a marché dans les pas du poète Constantin Cavafis. On a

aimé des hommes et des femmes morts d'une spécifique maladie de l'âme.

On parle du récent roman de Marc Séguin, Nord Alice.

La passion d'un homme pour une femme, Alice, Inuite par sa mère, et pour une région du Québec encore peu encombrée par le tourisme, enfin, on l'espère. Il faut être initié à une vie très rude pour affronter le Grand Nord canadien, tel que dépeint par l'écrivain Marc Séguin. Médecin de garde à l'urgence, son principal personnage pratiquera à Kuujjuaq, terre d'Alice, où il s'est exilé pour se trouver une identité, fuir son amante avec qui il vivait depuis trois ans à New York. C'est à travers le cheminement de son arrière-grand-père vers le Klondike — la Ruée vers l'or —, plus tard, arpentant le parcours semé d'embûches de son grand-père et de son père, que le narrateur ouvre son histoire personnelle. Il vient de rompre avec Alice, obstétricienne-accoucheuse, restée à New York. Deux pôles les séparent : le Sud à lui, le Nord à elle. Civilisations opposées. Des accidents et des drames improvisent les journées et les nuits du médecin, ce qu'il souhaite pour que le temps vécu sans Alice cicatrise ses sentiments blessés par trop de décalage culturel. Ou bien, il se pâme faussement devant des femmes nues repérées sur le web, placebo qui ne soulage aucune faille sentimentale, qu'elle provienne du cœur ou de la mémoire. Dans ce décor glacé, assumant l'austérité de son métier, il traite des êtres tragiquement imbibés de maux innombrables. Humiliés par les offenses meurtrières des Blancs quand ils ont imposé les diktats du colonialisme. Maladies, alcool, drogues. Religion. Compensation illusoire pour contrer le désœuvrement. Quand le narrateur n'a aucun corps à recoudre, aucun cœur ravagé à soulager — « le suicide constitue un entracte » —, obnubilé par le souvenir de sa compagne, il va pêcher la truite, l'omble chevalier, le saumon, sur des rivières insoumises, accompagné de guides inuits qui lui font découvrir des lieux mythiques, que seules les bêtes sauvages peuplent. En hélicoptère, moyen de transport qui, lors d'un accident, assouvit d'anciennes rancunes. La neige tapissant le sol se fait complice, recouvre la chair tuméfiée, les os broyés.

Si on narre par énigme, c'est que ce bout du monde, magnétique, tait les pires méfaits que fomente la tête des hommes. Parce que c'est un monde d'hommes où les femmes, telles que présentées par l'écrivain, occupent une place de mère dévouée, d'épouse héroïque, sacrifiées par le rôle ambigu que leur réserve une société traditionnelle misogyne. Ce que refuse Alice, pragmatique, sensuelle, amoureuse d'un homme qu'elle veut tout à elle. Peut-on avancer, uni à sa culture ?

Les séquences fusionnant avec le passé et le présent familial, avec la grandeur souveraine du paysage, le contact permanent avec des hommes frustes, demeurent les plus captivantes. La famille du médecin édifiée à la force du travail paysan, stigmatisée par deux guerres, affligée de deuils successifs, victime de la rigueur généralisée du siècle. Jeunes hommes ou enfants, la mort ne les épargne pas, qu'ils soient au front, sur une plage de silex, ou réfugiés dans la chaleur maternelle. Cependant, on a été dérangée par l'idéalisation d'Alice faite par le médecin. Un homme ardemment épris, reconnaissant les travers de sa compagne — « jamais heureuse d'une minute à la fois » —, ne doute pas de son retour dans son monde à elle, s'offrant à cette femme, dépossédé de ce qu'il est pour devenir ce qu'elle souhaite qu'il soit. Cet homme serait-il un romantique balzacien, se consumant d'un amour désincarné, qui se veut unique et non multiple ? N'avoue-t-il pas, lucide et provocateur, à propos d'Alice : « T'aimer n'est pas difficile, c'est le quotidien avec toi qui est impossible. » Où se situe l'égalité de l'amour ? Ici, il n'est question que de tolérance, d'acceptation, l'un envers l'autre, soit de limiter l'amour à des cris, des scènes, des ruptures occasionnelles. Ce médecin n'est-il pas attiré vers les imperfections des femmes, bien qu'effrayé par la nature ardente de sa compagne ? Il se complait dans les extrêmes.

Roman généreux rédigé avec ferveur, éloigné de la vie ordinaire, de son modernisme tapageur, celle qui complique la relation amoureuse d'Alice et de son partenaire. La philosophie du narrateur se dépouillant de celle du " vieil homme ", évoquée par Marc Séguin, nous assure que fréquenter des routes invisibles, manger de la viande et du poisson crus, s'aligner sur ce Nord imprévisible, nous donne une leçon d'humilité. Plus au nord encore, il y a Salluit, à la pointe du Nunavik, où se crispe la neige glacée des banquises, où naviguent les icebergs qui se renversent, s'étale la vastitude des rivières à saumon, se répandent les nuages de brume trompeuse. « Les ours et les loups se servent des brouillards pour survivre. Les oiseaux et les phoques sont tués par milliers quand la visibilité est ainsi réduite. » Parfois, une baleine blanche nourrit le village. La splendeur des aurores boréales n'adoucit en rien la rage du narrateur qui, avant de dénoncer la fadeur des cartes postales, la naïveté des touristes, s'en prend, avec raison, aux injustices commises par les religieux, à la mainmise par les explorateurs, avides des richesses du sous-sol.

Troisième roman de Marc Séguin, qu'il ne faut pas hésiter à lire pour découvrir des humains authentiques, des paysages hors de portée de notre imaginaire, flétri par notre civilisation narcissique du Sud. Alice dirait que ces gens-là s'avèrent trop sophistiqués...

Nord Alice, Marc Séguin

Leméac Éditeur, Montréal, 2015, 256 pages

La passion d'un homme pour une femme, Alice, Inuite par sa mère, et pour une région du Québec encore peu encombrée par le tourisme, enfin, on l'espère. Il faut être initié à une vie très rude pour affronter le Grand Nord canadien, tel que dépeint par l'écrivain Marc Séguin. Médecin de garde à l'urgence, son principal personnage pratiquera à Kuujjuaq, terre d'Alice, où il s'est exilé pour se trouver une identité, fuir son amante avec qui il vivait depuis trois ans à New York. C'est à travers le cheminement de son arrière-grand-père vers le Klondike — la Ruée vers l'or —, plus tard, arpentant le parcours semé d'embûches de son grand-père et de son père, que le narrateur ouvre son histoire personnelle. Il vient de rompre avec Alice, obstétricienne-accoucheuse, restée à New York. Deux pôles les séparent : le Sud à lui, le Nord à elle. Civilisations opposées. Des accidents et des drames improvisent les journées et les nuits du médecin, ce qu'il souhaite pour que le temps vécu sans Alice cicatrise ses sentiments blessés par trop de décalage culturel. Ou bien, il se pâme faussement devant des femmes nues repérées sur le web, placebo qui ne soulage aucune faille sentimentale, qu'elle provienne du cœur ou de la mémoire. Dans ce décor glacé, assumant l'austérité de son métier, il traite des êtres tragiquement imbibés de maux innombrables. Humiliés par les offenses meurtrières des Blancs quand ils ont imposé les diktats du colonialisme. Maladies, alcool, drogues. Religion. Compensation illusoire pour contrer le désœuvrement. Quand le narrateur n'a aucun corps à recoudre, aucun cœur ravagé à soulager — « le suicide constitue un entracte » —, obnubilé par le souvenir de sa compagne, il va pêcher la truite, l'omble chevalier, le saumon, sur des rivières insoumises, accompagné de guides inuits qui lui font découvrir des lieux mythiques, que seules les bêtes sauvages peuplent. En hélicoptère, moyen de transport qui, lors d'un accident, assouvit d'anciennes rancunes. La neige tapissant le sol se fait complice, recouvre la chair tuméfiée, les os broyés.

Si on narre par énigme, c'est que ce bout du monde, magnétique, tait les pires méfaits que fomente la tête des hommes. Parce que c'est un monde d'hommes où les femmes, telles que présentées par l'écrivain, occupent une place de mère dévouée, d'épouse héroïque, sacrifiées par le rôle ambigu que leur réserve une société traditionnelle misogyne. Ce que refuse Alice, pragmatique, sensuelle, amoureuse d'un homme qu'elle veut tout à elle. Peut-on avancer, uni à sa culture ?

Les séquences fusionnant avec le passé et le présent familial, avec la grandeur souveraine du paysage, le contact permanent avec des hommes frustes, demeurent les plus captivantes. La famille du médecin édifiée à la force du travail paysan, stigmatisée par deux guerres, affligée de deuils successifs, victime de la rigueur généralisée du siècle. Jeunes hommes ou enfants, la mort ne les épargne pas, qu'ils soient au front, sur une plage de silex, ou réfugiés dans la chaleur maternelle. Cependant, on a été dérangée par l'idéalisation d'Alice faite par le médecin. Un homme ardemment épris, reconnaissant les travers de sa compagne — « jamais heureuse d'une minute à la fois » —, ne doute pas de son retour dans son monde à elle, s'offrant à cette femme, dépossédé de ce qu'il est pour devenir ce qu'elle souhaite qu'il soit. Cet homme serait-il un romantique balzacien, se consumant d'un amour désincarné, qui se veut unique et non multiple ? N'avoue-t-il pas, lucide et provocateur, à propos d'Alice : « T'aimer n'est pas difficile, c'est le quotidien avec toi qui est impossible. » Où se situe l'égalité de l'amour ? Ici, il n'est question que de tolérance, d'acceptation, l'un envers l'autre, soit de limiter l'amour à des cris, des scènes, des ruptures occasionnelles. Ce médecin n'est-il pas attiré vers les imperfections des femmes, bien qu'effrayé par la nature ardente de sa compagne ? Il se complait dans les extrêmes.

Roman généreux rédigé avec ferveur, éloigné de la vie ordinaire, de son modernisme tapageur, celle qui complique la relation amoureuse d'Alice et de son partenaire. La philosophie du narrateur se dépouillant de celle du " vieil homme ", évoquée par Marc Séguin, nous assure que fréquenter des routes invisibles, manger de la viande et du poisson crus, s'aligner sur ce Nord imprévisible, nous donne une leçon d'humilité. Plus au nord encore, il y a Salluit, à la pointe du Nunavik, où se crispe la neige glacée des banquises, où naviguent les icebergs qui se renversent, s'étale la vastitude des rivières à saumon, se répandent les nuages de brume trompeuse. « Les ours et les loups se servent des brouillards pour survivre. Les oiseaux et les phoques sont tués par milliers quand la visibilité est ainsi réduite. » Parfois, une baleine blanche nourrit le village. La splendeur des aurores boréales n'adoucit en rien la rage du narrateur qui, avant de dénoncer la fadeur des cartes postales, la naïveté des touristes, s'en prend, avec raison, aux injustices commises par les religieux, à la mainmise par les explorateurs, avides des richesses du sous-sol.

Troisième roman de Marc Séguin, qu'il ne faut pas hésiter à lire pour découvrir des humains authentiques, des paysages hors de portée de notre imaginaire, flétri par notre civilisation narcissique du Sud. Alice dirait que ces gens-là s'avèrent trop sophistiqués...

Nord Alice, Marc Séguin

Leméac Éditeur, Montréal, 2015, 256 pages

lundi 11 janvier 2016

Une étrange cachette ***

Il s'attriste de la faiblesse des gens à dénigrer les personnes qu'ils ont aimées, d'amitié ou d'amour, au lieu de garder en eux, tel un précieux trésor, les moments qu'ils ont partagés ou vécus ensemble. On lui répond qu'il n'est pas simple de savoir se taire quand il le faudrait. Son regard réjoui nous dit combien la qualité de nos silences est appréciée. On a terminé de lire le neuvième roman de Hans-Jürgen Greif, Le photographe d'ombres.

On a fait la connaissance de cet écrivain prolifique à la parution de son livre fascinant, Le Jugement, inspiré de la toile " Le jugement de Pâris ", signée Rubens. Faisant preuve d'une érudition hors du commun, tant sur la peinture que sur la musique, l'auteur offre au lecteur des fictions diversifiées, originales. Son dernier opus s'avère un flot déchirant de singuliers souvenirs basés sur la vie d'un homme, Dietrich Meinhart, qui n'a su se dépouiller du passé familial. L'histoire commence à sa mort, annoncée par son épouse, Rita Kohlweiss. Trois décennies auparavant, Dietrich, « Dirk pour les amis », et Rita se rencontrent dans la cafétéria de l'université où ils étudient. Attirance réciproque, elle, pour les yeux verts, captivants, de l'homme, lui, pour une insoutenable ressemblance de la jeune femme avec un enfant duquel nous ne savons rien. Ils se fréquenteront, se marieront. Cependant, Dirk arrache une insidieuse promesse à sa future épouse : ne pas avoir d'enfants. Ambitieuse, Rita ne pense qu'à sa carrière, n'envisage pas être mère. Depuis, elle est devenue directrice littéraire d'une importante maison d'édition, lui juriste, passionné d'art. Malgré l'interdit de son mari, elle a eu deux filles, ce qui lui vaudra le bannissement de Dirk, considérant qu'elle a trahi son serment. Bannissement qu'il paiera de son équilibre mental. Il boit à en perdre conscience. Homme élégant, courtois, professionnellement influent, Dirk sombre peu à peu dans une dépression inexplicable, jusqu'à se confiner au sous-sol de leur maison, dans une pièce meublée d'une chaise et d'un lutrin, se suffisant de quelques partitions et d'un accordéon.

Un personnage crucial intervient dans cette histoire énigmatique. Hanna, la mère de Rita qui, prétend-elle, s'est sacrifiée pour que sa fille, socialement, réussisse. Imposture constamment repoussée par Rita, celle-ci déniant sa ressemblance avec cette femme, leur cheminement familial parallèle n'a-t-il pas été analogue ? « Qu'elle le veuille ou non, des relents d'ambitions de Hanna lui collent à la peau. » Le père, porté disparu des camps de Sibérie, réapparaît dans un état de dépérissement extrême. Une fois rétabli, grâce au dévouement de Hanna, il se montre tyrannique, veule, profiteur. Alcoolique invétéré, il mourra " naturellement ", au grand soulagement de Hanna, qui reprendra son magasin de cigares en main, focalisant sur le bien-être de Rita, adolescente. Deux femmes trahies, deux femmes qui se confrontent, l'une et l'autre victimes obligées d'époux aux prises avec un tourment qu'elles ne savent soulager. Ni surtout comprendre, Dirk refusant de se livrer à toute confidence, de crainte de détruire son rêve. Car, songe il y a dans l'entêtement de Dirk à vouloir conserver ses jeunes années greffées à une réalité qui n'appartient plus qu'à son cerveau exalté. Amoureux de sa femme, porteur d'ombres, emprisonné dans un carcan de conformités, représentées par Hanna, par un entourage bien-pensant, Dirk n'aura plus l'envergure de lutter davantage.

Tout au long du récit, des voix intérieures s'insèrent, essaiment des indices troublants. Des lettres adressées à un être inconnu engendrent un suspense que le lecteur n'élucidera qu'à l'enterrement de Dirk. À Rita aussi sera révélée la cause du désespoir en partie chimérique de son mari. Vérité tronquée relatée par le père de Dirk, venu intentionnellement assister aux obsèques de son fils. Ne restera plus qu'un air d'accordéon, instrument désaccordé par le poids d'un passé dissimulé dans une étrange cachette. Des photos d'enfants, comme pour sublimer une faute supposée, dénoncée par un père rigoriste, préoccupé essentiellement de sa condition sociale.

Roman des mensonges obsessionnels, du refus de l'amour autre que celui d'un sentiment fraternel existant entre deux garçons, épris innocemment l'un de l'autre. Chacun y laissera sa jeunesse, ses raisons de vivre. Se taire, après avoir été violemment frappé sur la bouche, au point qu'une cicatrice indélébile témoignera d'un acte réprouvé qui ne pouvait que traverser l'esprit borné d'un homme despote et cruel. On a aimé qu'aucune morale n'interfère le récit, admirablement campé par Hans-Jürgen Greif qui, pour le bonheur du lecteur, nous fait part une fois encore de son érudition, accompagnant des existences bafouées par des silences coupables. Criminels et mortels.

Le photographe d'ombres, Hans-Jürgen Greif

Éditions de L'instant même, 2015, Québec, 192 pages

On a fait la connaissance de cet écrivain prolifique à la parution de son livre fascinant, Le Jugement, inspiré de la toile " Le jugement de Pâris ", signée Rubens. Faisant preuve d'une érudition hors du commun, tant sur la peinture que sur la musique, l'auteur offre au lecteur des fictions diversifiées, originales. Son dernier opus s'avère un flot déchirant de singuliers souvenirs basés sur la vie d'un homme, Dietrich Meinhart, qui n'a su se dépouiller du passé familial. L'histoire commence à sa mort, annoncée par son épouse, Rita Kohlweiss. Trois décennies auparavant, Dietrich, « Dirk pour les amis », et Rita se rencontrent dans la cafétéria de l'université où ils étudient. Attirance réciproque, elle, pour les yeux verts, captivants, de l'homme, lui, pour une insoutenable ressemblance de la jeune femme avec un enfant duquel nous ne savons rien. Ils se fréquenteront, se marieront. Cependant, Dirk arrache une insidieuse promesse à sa future épouse : ne pas avoir d'enfants. Ambitieuse, Rita ne pense qu'à sa carrière, n'envisage pas être mère. Depuis, elle est devenue directrice littéraire d'une importante maison d'édition, lui juriste, passionné d'art. Malgré l'interdit de son mari, elle a eu deux filles, ce qui lui vaudra le bannissement de Dirk, considérant qu'elle a trahi son serment. Bannissement qu'il paiera de son équilibre mental. Il boit à en perdre conscience. Homme élégant, courtois, professionnellement influent, Dirk sombre peu à peu dans une dépression inexplicable, jusqu'à se confiner au sous-sol de leur maison, dans une pièce meublée d'une chaise et d'un lutrin, se suffisant de quelques partitions et d'un accordéon.

Un personnage crucial intervient dans cette histoire énigmatique. Hanna, la mère de Rita qui, prétend-elle, s'est sacrifiée pour que sa fille, socialement, réussisse. Imposture constamment repoussée par Rita, celle-ci déniant sa ressemblance avec cette femme, leur cheminement familial parallèle n'a-t-il pas été analogue ? « Qu'elle le veuille ou non, des relents d'ambitions de Hanna lui collent à la peau. » Le père, porté disparu des camps de Sibérie, réapparaît dans un état de dépérissement extrême. Une fois rétabli, grâce au dévouement de Hanna, il se montre tyrannique, veule, profiteur. Alcoolique invétéré, il mourra " naturellement ", au grand soulagement de Hanna, qui reprendra son magasin de cigares en main, focalisant sur le bien-être de Rita, adolescente. Deux femmes trahies, deux femmes qui se confrontent, l'une et l'autre victimes obligées d'époux aux prises avec un tourment qu'elles ne savent soulager. Ni surtout comprendre, Dirk refusant de se livrer à toute confidence, de crainte de détruire son rêve. Car, songe il y a dans l'entêtement de Dirk à vouloir conserver ses jeunes années greffées à une réalité qui n'appartient plus qu'à son cerveau exalté. Amoureux de sa femme, porteur d'ombres, emprisonné dans un carcan de conformités, représentées par Hanna, par un entourage bien-pensant, Dirk n'aura plus l'envergure de lutter davantage.

Tout au long du récit, des voix intérieures s'insèrent, essaiment des indices troublants. Des lettres adressées à un être inconnu engendrent un suspense que le lecteur n'élucidera qu'à l'enterrement de Dirk. À Rita aussi sera révélée la cause du désespoir en partie chimérique de son mari. Vérité tronquée relatée par le père de Dirk, venu intentionnellement assister aux obsèques de son fils. Ne restera plus qu'un air d'accordéon, instrument désaccordé par le poids d'un passé dissimulé dans une étrange cachette. Des photos d'enfants, comme pour sublimer une faute supposée, dénoncée par un père rigoriste, préoccupé essentiellement de sa condition sociale.

Roman des mensonges obsessionnels, du refus de l'amour autre que celui d'un sentiment fraternel existant entre deux garçons, épris innocemment l'un de l'autre. Chacun y laissera sa jeunesse, ses raisons de vivre. Se taire, après avoir été violemment frappé sur la bouche, au point qu'une cicatrice indélébile témoignera d'un acte réprouvé qui ne pouvait que traverser l'esprit borné d'un homme despote et cruel. On a aimé qu'aucune morale n'interfère le récit, admirablement campé par Hans-Jürgen Greif qui, pour le bonheur du lecteur, nous fait part une fois encore de son érudition, accompagnant des existences bafouées par des silences coupables. Criminels et mortels.

Le photographe d'ombres, Hans-Jürgen Greif

Éditions de L'instant même, 2015, Québec, 192 pages

Inscription à :

Articles (Atom)